| CARVIEW |

Wohlan, Säger:

Es gibt eine besondere Form der Unredlichkeit, die das gewöhnliche Böse übertrifft. Es ist die Unredlichkeit jener, die ihre Verbrechen nur gestehen, um sich das Recht zu erwerben, andere zu richten; die sich mit Büßertum moralische Autorität erkaufen und endlos von ihrer Läuterung faseln, während ihre Handlungen das genaue Gegenteil verraten.

Nennen wir diese Heuchelei die „Strategie des Bußrichters“. Und wenn es ein Land unter den Nationen der Welt gibt, das sie perfektioniert hat, dann ist es die Bundesrepublik Deutschland.

Ich meine hier nicht jene gewöhnliche Heuchelei, die ein Laster aller Regierungen und der meisten Menschen ist. Jede Nation verfolgt ihre Interessen, jeder Machtapparat begeht Gewalttaten und Verbrechen, wofür „Notwendigkeit“ oder „Gerechtigkeit“ als Schutzmäntelchen bemüht werden. Das ist die gewöhnliche Korruption der politischen Machthaber, niemand erwartet etwas anderes.

Deutschland begeht etwas Niederträchtiges und Verachtungswürdigeres. Es schlägt aus seinem größten Verbrechen politisches Kapital. Beginnend in 1949 und zunehmend seit den späten 1950er Jahren, als die Alt-Nazis diese Republik (West) und ihre Gesetze und Institutionen maßgeblich gestalteten, verkehrt es die Erinnerung an den Holocaust in eine institutionalisierte Rechtfertigung für die Rechtfertigung und Unterstützung von Verbrechen gegen die Menschheit.

Betrachten wir die Logik dieser Position. Deutschland beging eines der schlimmsten Verbrechen der jüngeren Menschheitsgeschichte – den systematischen Mord an sechs Millionen Juden, zusammen mit Millionen anderer, die des Lebens unwürdig befunden wurden. Nach dem Krieg – der angeblichen Stunde null – begannen die Verantwortlichen mit dem, was wie eine echte gesellschaftliche Aufarbeitung daherkam: Die Bundesrepulik (West) zahlte Wiedergutmachung. Sie klärte ihre Kinder über das Grauen auf. Sie baute Museen und Mahnmale. Sie kriminalisierte die Holocaustleugnung. Später folgten dann die Auschwitzprozesse als demonstrative Rechtsprechung gegen die Täter und ihre Taten. Die politische Klasse beteuert reuig, die richtigen Lehren aus der Geschichte gezogen zu haben.

Bewaffnet mit dieser behaupteten Läuterung „richtet“ Deutschland nun andere Nationen. Es doziert über internationales Völkerrecht, falsch, über die willkürliche sogenannte Rules-Based-Order der amerikanischen Freunde. Es belehrt andere Staaten, vorzugsweise die erklärten wirtschaftlichen und politischen Rivalen aus dem Osten, über deren Mangel an Freiheit, Demokratie und Menschenrechten. Es hat sich zum moralischen Gewissen Europas aufgeschwungen. Keck nach dem Motto: Am deutschen Wesen soll gefälligst die Welt genesen.

Aber was hat Deutschland tatsächlich gelernt?

Wenn „Nie wieder“ bedeutet, nie wieder werden wir Völkermord dulden, nie wieder werden wir eine Politik der Rassenüberlegenheit unterstützen, nie wieder werden wir schweigen, wenn Menschen und Völker systematisch verfolgt und vernichtet werden – dann hat Deutschland gar nichts gelernt.

Halt! Es hat gelernt, zu unterscheiden, welche Opfer es als solche anerkennt und welche nicht.

Es unterstützt Israels Recht auf Selbstverteidigung, während Palästinenser zu Tausenden in Gaza ermordet werden. Es verkauft Waffen an Saudi-Arabien, während jemenitische Kinder verhungern. Es beteiligt sich an NATO-Bombardierungen, die Zivilisten töten, um angeblich Frieden und Freiheit zu sichern. Es verurteilt die russische Aggression gegen die Ukraine und redet inzwischen öffentlich vom „europäischen Krieg gegen Russland“, ohne den geringsten Versuch zu unternehmen, die Gegenseite und deren Beweggründe wirklich ernst zu nehmen, geschweige denn die eigene Verantwortung am Krieg einzugestehen und schon gar nicht, sich aktiv für eine tragfähige Friedenslösung zu engagieren.

Wer „Handelswege freihalten“ als Legitmation für widerrechtliche Kriegseinsätze proklamiert und zu Angriffskriegen und Unterdrückung durch (pro-)westliche Staaten schweigt oder diese propagandistisch, finanziell und militärisch unterstützt, der macht sich nicht nur der Heuchelei „schuldig“, sondern begeht veritable (Kriegs-)verbrechen.

Die reuige Täternation Deutschland demonstriert aller Welt, dass ihre angeblich hehren Prinzipien hohl und reine Propagandainstrumente sind, dass das ach so kostbare gesellschaftliche Erinnern und Mahnen dem Zweck der System- und Machtsicherung dient und strategische Schuldeingeständnisse zur Verschleierung der Wahrheit unternommen werden.

Ein Dieb, der stiehlt, ist ein Verbrecher. Aber ein politischer Moralapostel, der stiehlt, während er Nächstenliebe predigt, ist ein größerer Verbrecher, weil er das Vertrauen in die Institutionen zerstört.

Deutschland ist dieser „scheinheilige Moralapostel“.

Seine Repräsentanten benutzt das Leiden der Holocaustopfer als Schutzschild für ihre Außen- und Bündnispolitik und nunmehr auch für ihre drakonischen Maßnahmen nach innen. Sie reklamieren für sich Moral und Menschenrechte, aber fördern durch ihr Handeln ethnische Säuberungen, Kollektivstrafe und das Stigmatisieren bestimmter Völker und Bevölkerungsgruppen als de facto „Untermenschen“.

Entweder gilt das unentwegt postulierte „Nie wieder“, die Legitimation für die Rückkehr Deutschlands in die globale Staatengemeinschaft, für jeden Menschen – egal ob Jude oder Palästinenser, Russe oder Ukrainer, Jemenit oder Afghane etc. – oder es hat überhaupt keine Bedeutung. Dann ist es kein allgemeingültiges Prinzip, sondern eine opportunistische Parteiergreifung.

Und exakt dies ist das Manöver von Camus‘ Bußrichter in DER FALL. Jean-Baptiste Clamence gesteht seine „Verbrechen“ nicht, um sich zu läutern, sondern um das Recht zu erwerben, andere zu richten. Er spricht nicht von universeller Schuld, um universelle Verantwortung zu begründen, sondern um seine eigene spezifische Schuld in der allgemeinen Conditio Humana aufzuheben.

Der Bußrichter täuscht Demut vor und praktiziert Hochmut.

Die Bundesrepublik Deutschland hat dieses perfide Verhalten weithin erkennbar zur „Staatsräson“ erhoben. Sie bekennt sich zu ihrer Vergangenheit, um sich von deren Konsequenzen freizusprechen.

Die Politik hat schnell gelernt, die Sprache der Menschenrechte im Munde zu führen, während sie die brutale Logik von Macht und Gewalt praktiziert und – und das ist ein Beleg für die Arroganz der Repräsentanten – zunehmend schamlos propagiert.

Beispiel gefällig? Der Ausspruch des Black-Rock-Kanzlers, souffliert von einer ZDF-Redakteurin: „Israel leistet für uns die Drecksarbeit“. (Gemeint waren die als „humanitäre Atombombenverhindungsattacken“ getarnten Bombenangriffe auf den Iran – völkerechtlich das Anzetteln eines illegalen Angriffskrieges – und die „Enthauptungsschläge“ – gezielte Tötungen – der Israelis gegen die iranischen Führung, um einen Regimewechsel herbeizuführen.)

Was bedeutet eine moralische Aufarbeitung der Vergangenheit, wenn nicht ein Bekenntnis zu universellen Prinzipien der Menschlichkeit und der Menschenrechte? – Inszeniertes Büßertum.

Wenn Deutschland wirklich gelernt hätte, dass Rassenüberlegenheit falsch ist, dann könnte es nicht die Strukturen der Rassenüberlegenheit anderswo unterstützen. Wenn es wirklich gelernt hätte, dass „Nie wieder“ sich auf alle Menschen bezieht, die aufgrund ihrer Ethnie verfolgt, vertrieben und ermordet werden, dann könnte es keine Politik der Verfolgung, Vertreibung und des Mordens hinnehmen. Schon gar nicht diese noch verteidigen, wenn die Beweise zweifelsfrei und nicht länger zu leugnen sind.

Aber Deutschland hat seine Lektionen aus der Geschichte nie wirklich gelernt.

Es hat dafür etwas ganz anderes gelernt: wie man Schuld monetarisiert, wie man Erinnerung in staatliches Kapital umwandelt, wie man die Sprache der Sühne benutzt, um sich das Recht auf „Business as usual“ zu erkaufen. Es hat die Strategie des Bußrichters zur nationalen Politik erhoben.

Das ist der Grund, warum Deutschlands „Staatsräson“ nicht nur heuchlerisch, sondern niederträchtig und verachtungswürdig ist.

Wir müssen auf den allgemeingültigen Prinzipien der Menschenrechte bestehen. Wir müssen Nationen – besonders jene, die moralische Autorität für sich beanspruchen – an den Standards messen, die sie selbst propagieren. Die Inszenierung von Sühne ist keine Sühne. Die Behauptung moralischer Autorität ist keine moralische Autorität. Egal wie sehr die Politik diese für sich (und damit für uns alle) reklamiert.

Das Ziel der deutschen Politik ist es, ein ebenbürtiger (Mit-)täter im Spiel der Großmächte zu sein.

Denn das ist die wahre Lehre der deutschen Politik aus der Wiedervereinigung vor 35 Jahren: „Wir sind wieder wer und wollen unsere wirtschaftliche Macht nutzen, um durch sie globale politische und bald auch globale militärische Macht (Europas stärkstes konventionales Militär) zu erlangen.“

Wer diesen Irrsinn hinnimmt, lässt sich von der deutschen Politik erneut zur Schlachtbank führen.

]]>Sam Peckinpah. Ein Name wie ein Schuss aus einer doppelläufigen Schrotflinte, der durch die Nebelwand von Zeit und Wahnsinn bricht. Jesus H. Christ.

Am 21. Februar 1925 hat du deinen ersten Schrei in diese Welt hinausgebrüllt.

100 Jahre ist das her. Das ist kein Jubiläum, das ist eine Explosion, ein kollektiver Albtraum durch den Abgrund des Kinos, das Peckinpah geschaffen hat. Und was für ein Abgrund, meine Freunde. Ein Abgrund voll Blut, Whiskey geschundenen Leibern und zerbrochen Träumen. Ein Abgrund, in dem die Grenzen zwischen Gut und Böse, zwischen Helden und Schurken, zwischen Leben und Tod verschwammen wie die Farben des LSD-Trips, der gerade in meinem Hirn explodiert..

Peckinpah war kein Regisseur. Er war ein Outlaw, ein schonungsloser Vorführer der Gewalt, die in uns tobt, wenn das Bier mal wieder zu warm, oder das Chili wieder zu kalt ist. Ein Mann, der das Kino nicht einfach nur filmte – der es jagte, einfing und zerlegte, um es uns dann in all seiner rohen, blutigen Pracht in die Visage zu klatschen.

„The Wild Bunch“? Holy Fuck. Das war kein Film, das war ein Massaker, ein psychedelisches Inferno aus Kugeln, Blut, Dreck und Schweiß. Ich konnte den Gestank der Eingeweide im Kino förmlich riechen.

Die Slow-Motion-Gewalt, diese hypnotischen, traumhaften Sequenzen, in denen die Zeit selbst zu zerfließen schien – das war kein Stil mehr, das war eine Vision. Die Horrorvision von einer Welt, die dich längst überholt und ausrangiert hat, aber vergessen zu verscharren. Peckinpah zeigte uns diese Welt, und er zwang uns, sie so lange anzustarren, bis wir in unseren blutetenden Augen unser gottverdammtes Schicksal sahen. Immer wenn ich heulen will, ziehe ich mir The Wild Bunch rein. Katharsis 2025.

Aber Sam P. war mehr als nur Gewalt. Er war ein auch übler Romantiker, ein gottverdammter Träumer, der an die Ideale des „alten Westens“ glaubte, obwohl er genau wusste, dass sie nichts als verschissene Lügen waren. „Ride the High Country“? Das war kein Western, das war ein Requiem, ein letzter, verzweifelter Versuch, die Geister einer vergangenen Freundschaft zu beschwören, als man noch nicht entfremdet war voneinander, von der Natur, vor allem nicht von sich selbst. Und gerade in dieser bitteren Melancholie lag eine seltsame Schönheit, wie sie nur Peckinpah einfangen konnte. Ein Mann zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Traum und Wirklichkeit.

Und dann war da „Straw Dogs“. Holy shit. Ein Film wie ein Frontalangriff, ein psychologischer und physischer Guerillakrieg gegen alles, was wir über Zivilisation, Moral und menschliche Natur zu wissen glaubten. Dustin Hoffmans Charakter, dieser sanftmütige, brillante Mann, der in die Dunkelheit getrieben wird, bis er selbst zum Monster geworden ist – das war kein Plot, das war eine Warnung. Eine Warnung, dass die Gewalt, die wir in Peckinpahs Filmen sahen, nicht nur auf der Leinwand existierte. Sie existiert in uns. In jedem von uns. Peckinpah wusste das, und er hatte den verdammten Mut, es uns zu zeigen: Hier, schau hin, all das bist du.

Tat twam asi, Sam wusste, was das bedeutet.

Peckinpahs Leben war wie seine Filme – chaotisch, gewalttätig und voller Widersprüche. Er war ein Trinker, eine Koksnase, ein hinterfotziger Kämpfer, der sich mit den Studios anlegte, bis sie ihn in den Arsch traten. Aber er war auch eine Art Künstler, ein Visionär, der sich weigerte, sich den Regeln Hollywoods zu beugen.

Okay, seine Filme waren nicht perfekt – dazu waren zu wild, zu roh, viel zu viel. Aber das war wohl ihr Punkt. Peckinpah wollte f-ing Wahrheit. Und die, meine Freunde, ist niemals sauber und perfekt. Sie ist blutig, sie ist dreckig und sie tut echt weh. Sie lässt dich mit Fragen zurück, die dir den Schädel spalten, wenn du versuchst, darüber nachzudenken.

Heute, 100 Jahre nach seiner Geburt, ist Sams Kino immer noch da. Wie ein Untoter, geistert es durch die seelenlosen Kanäle unserer hypermodernen „Multiplattform-Entertainment-Movie-Streaming-Welt“, die sich in ihrer sentimentalen Gefühlsduseligkeit und Correctness suhlt und dabei so berechnend, so herzlos, so seelenlos, so Algorithmen optimiert und profitmaxiert ist, das mir das Kotzen kommt.

Peckinpas Filme sind keine Filme – sie sind Manifeste, Anklagen, Warnungen, Einladungen zum Wahnsinn, der sich Leben nennt, wenn man wirklich bereit ist, es zu leben. Sie erinnern uns daran, dass Kino mehr sein kann als bloße Unterhaltung. Es kann ein Spiegel sein, ein Trip, der dich verändert, ob du willst oder nicht. „Buy the ticket, take the ride.“

Also, hier ist ein Toast auf Sam Peckinpah, auf den Mann, der uns zeigte, dass die Hölle kein Ort ist, sondern ein Zustand in uns. Der uns zeigte, dass man in der Dunkelheit verstörende Schönheit finden kann, wenn man den Mut oder die Verzweiflung hat, danach zu suchen. Der Mann, der uns zeigte, dass Kino, wenn es von einem Wahnsinnigen gemacht wird, mehr ist, als nur 24 Bilder pro Sekunde auf einer Leinwand. Es ist Leben. Es ist Wahrheit. Und ja, es ist vielleicht sogar verschissene Kunst. Was immer auch Kunst ist, außer künstlich.

Happy Birthday, Sam, du alte f-ing Wüstenratte. Du fehlst mir. Die Welt ist langweiliger ohne dich.

Zu Max Sägers Überraschung erhielt er eine Antwort via Ouija-Brett, leider nicht vom Geburtstagskind selbt, das hüllte sich in Schweigen, sondern von dem Filmjournalisten John Parson, der 1968 zwei Drehtage an Peckinpah’s Set in Durango, Mexiko überlebte. Danke John, RIP!

Sam Peckinpah am Set von „The Wild Bunch“

1968. Die Wüstensonne brennt wie ein weißglühender Hammer auf das Set nieder, als hätte sie eine persönliche Vendetta mit den Gringos aus dem Norden. Staub hängt in der Luft, dick und erstickend, und fängt das Licht ein wie ein billiger Hollywood-Effekt. Doch das hier ist kein Effekt. Das ist echt.

Das ist Peckinpahs-Welt. Da hockt er im Dreck, wie ein wahnsinniger Prophet, seine Sonnenbrille rutscht ihm die Nase hinunter, eine Zigarette baumelt von seinen Lippen, die Asche droht auf die verstreuten Drehbuchseiten zu fallen. Sein Hemd ist schweißdurchtränkt, sein Haar von einem Bandana gebändigt, Der Mann sprüht vor Energie, vor Manie.

Er brüllt etwas zur Crew, seine Stimme ist heiser, aber scharf, schneidet durch das Chaos. „Gottverdammt, ich will mehr Blut! Mehr Chaos! Das hier ist keine verdammte Teeparty!“ Er führt nicht einfach Regie, er „führt Krieg“. Das Set ist ein Schlachtfeld und Peckinpah ist der General, der das Gemetzel mit einer Art wahnsinnigem Genie orchestriert.

Die Schauspieler stehen in der Reihe, blinzeln in die Sonne, ihre Gesichter mit Schmutz und Kunstblut verschmiert. William Holden sieht aus, als wäre er in den letzten zehn Tagen zehn Jahre gealtert, aber in seinen Augen lodert ein Feuer. Er versteht es. Sie alle verstehen es. Das hier ist kein gewöhnlicher Film. Das ist etwas anderes. Etwas Rohes. Etwas Echtes.

Plötzlich springt Peckinpah auf, wirft einen Stuhl um, hat einen scharfen Colt-Revolver in der Hand und wedelt damit herum, als wäre er eine Verlängerung seines Arms. „Das ist es!“, bellt er. „Das ist der Moment, an den sie sich erinnern werden! Hier zeigen wir ihnen, was es wirklich bedeutet, für nichts zu sterben!“

Die Crew tauscht Blicke. Sie haben das schon oft gesehen. Den Wahnsinn. Die Leidenschaft. Die pure, unerbittliche Intensität. Sie wissen nicht, ob er genial oder einfach nur verrückt ist.

Vielleicht ist er beides.

Und dann, ganz plötzlich, ist er ruhig. Er nimmt einen langen Zug von seiner Zigarette, atmet langsam aus und lächelt – ein schiefes, gefährliches Lächeln.

„Okay“, sagt er, seine Stimme fast ein Flüstern. „Lasst uns Geschichte schreiben. Action!“

]]>INNEN. DYSTOPIA, HÖHLE DES SCHAMANEN – NACHT

Tiefschwarze Leinwand …

TITEL: DIE ZUKUNFT IST HIER.

Unvermittelt flackert Licht auf. Eine Fackel wird angezündet. In ihrem Schein sehen wir eine rußgeschwärzte Wand voller Risse, abgeplatztem Putz, Beulen, Löchern.

Wir befinden uns in einer ausgetrockneten Kanalisation. Alte Rundbogenmauerwerkgänge, die an eine Höhle aus menschlicher Frühzeit erinnern. Hier unten herrscht ein leichter Luftzug. Das Fackellicht flackert über Wände, die voller Höhlenmalereien sind. Bilder wie aus der Steinzeit, wie in der Höhle von Lascaux. Doch erzählen sie von unserer Welt, von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft …

BILDER:

Unser blauer Planet. Eine riesige Sonne daneben. Feuer auf dem Planeten.

Die Kontinente schrumpfen, Wasser breitet sich aus.

Deutlich kleinere Landmassen bleiben übrig. Die Katastrophe, eine neue Sintflut.

Menschen drängen sich auf den Restkontinenten. Armeen, Raketen, Bomber. Krieg und Zerstörung.

Dann folgt die ZÄSUR.

Vereinzelte Menschen. Ein Mann in einem Businessanzug erscheint Gott gleich überhöht auf dem Restkontinent. Zu seinen Füßen liegt UTOPIA, das Paradies auf Erden.

Off: Tranceartiges Summen. Eine Mischung aus Aborigine-Lauten und dem Brummen eines Jazzpianisten, der sein Klavierspiel begleitet. Rhythmisch, melodisch und doch fremdartig.

Eine Hand mit einem weichgekauten Ast als Pinsel nähert sich der Wand. Der Pinsel streicht in klaren, entschlossenen Bewegungen über die Oberfläche. Vor unseren Augen entsteht ein neues steinzeitliches Höhlengemälde.

Wir sehen den Maler:

Ein SCHAMANE (70), hager, verdreckt, lange graue, verfilzte Haare und Bart, Turnschuhe zu Slippern geschnitten, schmierige Army-Cargohose, darüber die Reste eines Businesshemdes und ein Nadelstreifen-Sakko.

POV Höhlenwand: Der Schamane malt wie auf Glas. Das Bild scheint sich dreidimensional zu entfalten und in einer Art geraffter Animation zu entstehen. Er führt den Pinsel intuitiv, jeder Strich ist perfekt, er sieht nicht einmal richtig hin und summt wie in Trance.

Off: Zu dem Summen schwillt sphärische Trancemusik.

Das Bild: Wir sehen ein weibliches Gesicht, dessen Schönheit die einfachen Linien perfekt einfangen.

Off: Unter die lauter werdende Trancemusik mischt sich harter, stampfender Beat.

MATCH CUT ZU:

INNEN. DYSTOPIA, CLUB INFERNO – NACHT

Das gemalte Gesicht ist auf einmal in lebendiger Schönheit vor uns. Engelsgleich, es verschlägt uns beinahe der Atem, scheint sie uns mit weiten Augen anzuschauen. Das ist Gloria, genannt RIA (16). Sie hat eine bleiche Haut, trägt ein enges T-Shirt und eine enge Hose. Die Kleidung schimmert edel.

Ihre Blicke saugen die Umgebung förmlich auf:

Der Club INFERNO macht auf uns den Eindruck, als wäre er Sodom und Gomorra auf Endzeitdroge: eine Never-Ending-Doom-Party. Noch halten wir alles, was es hier gibt, für inszeniertes Entertainment-Marketing, Disney-Doom: die Girls, die Boys, die Drogen, der Sex, Schwarzmarkt für Sklaven, Kinder und Mietkiller.

Das INFERNO wirkt wie ein Sündenpfuhl. Darum übt es eine magische Anziehungskraft auf reiche Gäste aus. Unzählige Menschen tanzen dicht gedrängt zu dem stampfenden Trancebeat. Frauen und Männer in aufreizenden Bewegungen, ihnen geht es nur um SEX. Für die einen zum Vergnügen, für die anderen zum Überleben.

Auffällig die WANDELNDEN FESTUNGEN neben den reichen Gästen. Das sind Mietbodyguards. Ehemalige Elite-Soldaten, die für Sicherheit auf Zeit sorgen. Sie scannen die feindselige Umgebung mit noch feindseligeren Blicken.

Ria ist von den auf sie einprasselnden Eindrücken überwältigt. Sie ist zum ersten Mal hier. Neben ihr erscheint ein Teenager und reicht ihr ein Glas. Sie nimmt es, dabei sehen wir einen kostbaren Ring an ihrem Finger.

Der Teenager ist ZIG (17), schlaksig, ebenfalls bleiche Haut, Brillenträger, lange Haare, ein GEEK par excellence, voll von Computer-Softwarewissen und unsterblich in Ria verliebt. Leider ist sie für ihn unerreichbar, denn sie sind beste Freunde – und das ist bekanntlich das Schlimmste.

Trotz des Überangebotes an scharfen, willigen Frauen starren fast alle Männer Ria an. Ein Engel unter Huren. Zig hasst die Blicke der Kerle. Ria bemerkt diese gar nicht. Zig vergewissert sich, dass ihr Mietbodyguard (30) direkt bei ihnen steht. Tut er, mit eisenhartem Gesicht starrt der Gigant in die Menge. Der Pöbel hält Abstand.

RIA: Das ist ja unglaublich.

ZIG: Hab ich dir doch gesagt.

RIA: Woher wusstest du davon?

ZIG: Der Zig kennt sig eben aus.

Er zieht ein vielsagendes Gesicht, stößt an ihr Glas. Die coole Geste wirkt ungeschickt. Beide trinken.

In einiger Entfernung, am Rand der Tanzfläche, beobachten zwei Männer Ria.

Der eine Mann ist RIO (19), ein wahrer Romeo, braungebrannt, schlank, halblange Haare, enge Kleidung, der Traum junger Mädchen, Mütter und Frauen jeden Alters. Trotz oder gerade weil er abgerissen und ungebändigt rebellisch wirkt.

Der zweite Mann hat einen Arm lässig um Rios Schultern gelegt. Er ist ein stämmiger, energischer Kerl mit sonnengegerbtem Gesicht. Wir werden ihn als HARK (26) kennenlernen.

Rios Blick fixiert Ria – ihre Erscheinung berührt ihn zutiefst. Es ist, als ob Ria den bohrenden Blick spürt. Sie schaut in die Richtung … und entdeckt Rio. Sofort schaut sie wieder weg.

Dann … langsam blickt sie wieder zu ihm. Er lächelt mit umwerfendem Charme.

Jetzt entdeckt auch Zig den attraktiven Rio. Eifersucht schießt in ihm hoch.

Ria lächelt zurück, schüchtern … Sie wendet sich wieder ab.

Rio hat nur Augen für Ria. Hark, der Typ, der vorhin neben ihm stand, ist längst verschwunden. Dann versperrt der Mietbodyguard ihm die Sicht, als er sie wieder freigibt, ist Ria verschwunden.

Auch Ria kann Rio plötzlich nicht mehr sehen. Sie hält Ausschau, aber er ist fort. Ihre Blicke scannen hektisch die Menschen im Club. Der schöne Junge ist verschwunden.

Auch Rios Blicke durcheilen den Club, scannen die Gesichter. Ria ist nirgends zu sehen.

Enttäuscht drückt Ria Zig ihr Glas in die Hand. Sie schlüpft durch die Menge Richtung Toilette. Die Blicke des Mietbodyguards folgen ihr. Unschlüssig zwei Gläser haltend bleibt Zig zurück.

Kurz vor der Toilette ergreift jemand Rias Arm, sie fährt herum: Rio. Er lächelt.

VFX: Die beiden bilden ihren eigenen Kosmos. Die Musik wird zu einem Hintergrundgeräusch, wie durch Wasser gedämpft. Beide strahlen, dann werden ihre Blicke weich, tief berührt …

In einiger Entfernung steht ein Girl im Retro-Military-Look. Das ist ELEEN (18). Sie ist die Antipode zu Ria. Alles was an Rio bleich und blond ist, ist an Eleen dunkel und exotisch. Sie ist eifersüchtig, es tut ihr verdammt weh, Rio mit einer anderen zu sehen.

VFX: Ria und Rio durchflutet ein bislang ungeahntes Glücksgefühl, unfassbar, unbeschreibbar, einer riesigen aufsteigenden Welle gleich ihre Körper, ihre Herzen. Es überwältigt sie total: Ist das Liebe oder die hormonbedingte Paarungsbereitschaft von Teenagern, die Romantiker als jenes besondere, ach so einzigartige Gefühl deuten? Zeit und Raum sind die beiden jedenfalls aufgehoben. Jedes Wort würde zerstören. Prompt …

ZIG (off) : Wir müssen abhauen …

Sofort schiebt der Mietbodyguard Rio zur Seite. Zig drängt sich zwischen sie, greift Rias Hand.

ZIG: Nichts wie weg. O-SIX ist da …

Tanzfläche: Ein Monstrum von Mann mit kurzgeschorenem Schädel, eine perfekte Kampfmaschine, durchquert den Club. Er sieht aus, als ob er durch Wände marschieren könnte. Die Menge macht freiwillig Platz. Das ist O-SIX (35). Er trägt Lederkleidung, die zwar anliegt, aber gleichzeitig maximale Bewegungsfreiheit zulässt. Er ist mit einer FORTRESS-DESTRUCTION-Multifunktion-Maschinenpistole bewaffnet und mit dem modernsten OMNI-Set für Bild- und Tonkommunikation ausgerüstet.

Unwillig lässt Ria sich fortziehen. Ihre Blicke suchen Rio, dessen Namen sie nicht einmal weiß. Doch der ist nicht mehr zu sehen.

Von ihrem Mietbodyguard abgeschirmt drängen Ria und Zig zum Ausgang.

Rio lehnt an einer Wand und betrachtet den Ring in seiner Hand: Es ist Rias kostbaren Ring. Er hat ihn geklaut.

O-SIX scannt mit suchendem Blick systematisch den Club nach Ria ab, neben seinem rechten Auge befindet sich eine Art gläserner Stecknadelkopf, das Objektiv seiner OMNI-KAMERA.

Ihr Fadenkreuz zoomt auf den Mietbodyguard und seine zwei bleichen, minderjährigen Schützlinge, die soeben den Club verlassen.

Blitzartig setzt O-SIX sich in Bewegung.

. . .

Hey, was soll das? Wie geht’s weiter und wann?

Gemach, alles findet sich.

]]>AUSSEN. EHEMALIGE INNERDEUTSCHE GRENZE – TAG

Ein kalter Herbsttag. Wir sehen die ehemalige Grenze bei Helmstedt/Marienborn. Im Vordergrund eine weiß/beige Betonsäule, in der einst das DDR-Staatsemblem prangte.

Blick durch die runde Auslassung in der Säule: Im Hintergrund sind schemenhaft Teile des ehemaligen Grenzübergangs zu sehen. Heute eine Gedenkstätte. Für was, fragt man sich, als mahnende Erinnerung an dummdeutsche Kleinstaaterei oder vielleicht an geschmacklose Sicherheitsarchitektur?

VFX: Auf einmal erscheint das Staatsemblem der DDR wieder an seinem angestammten Platz in der runden Auslassung der Betonsäule, teilt wieder Stacheldraht Deutschland, sind wieder Soldaten auf den Wachtürmen, herrscht wieder innerdeutscher Grenzbetrieb, ist die Welt noch in Ordnung.

Denn wir sind 39 Jahre in die Vergangenheit gereist …

AUSSEN. INNERDEUTSCHE GRENZE – TAG

Eine Textzeile tippt sich wie per Telex geschrieben ins Bild:

30. September 1984

Ebenfalls ein kalter Herbsttag. Blick aus einem fahrenden Auto:

Wir nähern uns dem Grenzübergang Helmstedt/Marienborn. Mit seinen Zäunen, Wachtürmen, Scheinwerfern und Soldaten gleicht er dem Eingang eines Straflagers.

Off: Musik: „Heroes” David Bowie, englische Version, beginnt.

An einem Mast über den niedrigen Grenzkontrollbaracken weht schwarz, rot und gold, mit Hammer und Zirkel im Ährenkranz, die Fahne der Deutschen Demokratischen Republik.

Eine große Anzahl Fahrzeuge reiht sich in die Spuren der Kontrollstationen. Links staut sich der Einreiseverkehr in die DDR, rechts werden deutlich zügiger die Transitreisenden nach Westberlin abgewickelt. In der rechten Schlange befindet sich ein weinroter 73er Opel Manta.

INNEN. OPEL MANTA, INNERDEUTSCHE GRENZE – TAG

Der Mann hinter dem Steuer in Oberhemd, schmaler Krawatte und einer Ray-Ban Sonnenbrille ist Max König (34), genannt BOHRER. Er ist ein Berufsverbrecher, Spezialität Bankraub, und auf dem Weg nach Berlin, um einen Job zu erledigen. Genervt beobachtet er …

AUSSEN. INNERDEUTSCHE GRENZE – TAG

Graugekleidete DDR-Grenzer, die mit maskenhaft ausdruckslosen Gesichtern ausgiebig Insassen und Ausweise in den Fahrzeugen kontrollieren. Das Fahrzeug vor dem Manta, ein VW-GOLF, wird soeben von einer DDR-GRENZERIN (30) abgefertigt. Sie reicht die Papiere zurück, der Golf fährt weiter. Die Grenzerin winkt den Manta heran.

INNEN. OPEL MANTA, INNERDEUTSCHE GRENZE – TAG

Bohrer lässt den Wagen vorrollen.

Die Grenzerin blickt ausdruckslos auf das Fahrzeug hinab.

GRENZERIN: Papiere.

Das Fenster offen, einen Arm lässig auf den Rahmen gelehnt, präsentiert Bohrer seinen PASS.

BOHRER: Gerade noch dachte ich, was für ein trüber Morgen …

Die Grenzerin nimmt das Dokument.

BOHRER: Doch dann treffe ich Sie und schon scheint die Sonne wieder.

Bohrer lächelt, makellose Zahnreihen unter seiner Sonnenbrille strahlen die Grenzerin an.

GRENZERIN (ungerührt): Nehmen Sie die Sonnenbrille ab.

BOHRER (Sonnenbrille in die Haare hochschiebend): Schenken Sie mir jetzt ein Lächeln?

Prompt deutet die Grenzerin zu einer Seitenbucht.

GRENZERIN: Fahren Sie den PKW dort rechts heran.

BOHRER: Ich wusste, dass Sie mir mehr als nur ein Lächeln schenken werden, Madame. Sie schenken mir Ihre kostbare Zeit …

Bohrer fährt den Manta auf die zugewiesene Stelle.

AUSSEN. OPEL MANTA, INNERDEUTSCHE GRENZE – TAG

Türen auf, Motorhaube auf, Kofferraum auf, Inhalt auf den Asphalt. Das Fahrzeug wird von der Grenzerin und einem Kollegen gründlich gefilzt.

Bohrer steht einige Schritte entfernt, unverdrossen …

BOHRER (zu Grenzerin): Ein simples Nein hätte ja gereicht.

Keine Reaktion von der Grenzerin und ihrem Kollegen.

BOHRER: Sehen Sie’s mal von der Warte: Wenn ich geflogen wäre, hätten wir beide uns nie kennengelernt.

GRENZERIN: Reden Sie nur, wenn Sie aufgefordert werden.

BOHRER: Aber gerne, Madame.

Handschuhfach, Rückbank, Seitenblenden, eine Reisetasche und deren Inhalt, nichts bleibt dem inquisitorischen Wühlen der beiden Grenzer verborgen.

Bohrer zündet sich eine Zigarette an und lässt das auffällige Zippo-Feuerzeug in der Hosentasche verschwinden.

Dann sind die Grenzer endlich fertig. Der Manta wirkt wie ausgeweidet.

Die Grenzerin reicht Bohrer seine Papiere zurück.

GRENZERIN: Sie können weiterfahren.

BOHRER (trotzig strahlend): Wissen Sie eigentlich, dass Sie vor Herzlichkeit leuchten?

GRENZERIN: Weiterfahren!

Sie geht zum nächsten Fahrzeug in der Warteschlange.

BOHRER (ihr nach): Fürs Einräumen würde ich ein paar Westjeans springen lassen. Wie wär’s, Puppe?

Keine Reaktion.

Also zeigt Bohrer ihr den Stinkefinger.

Just in diesem Moment dreht die Grenzerin sich um.

Sofort schiebt Bohrer den Finger zwischen die Lippen, als müsse er unbedingt Speisereste zwischen den Schneidezähnen entfernen.

WIRD FORTGESETZT …

]]>

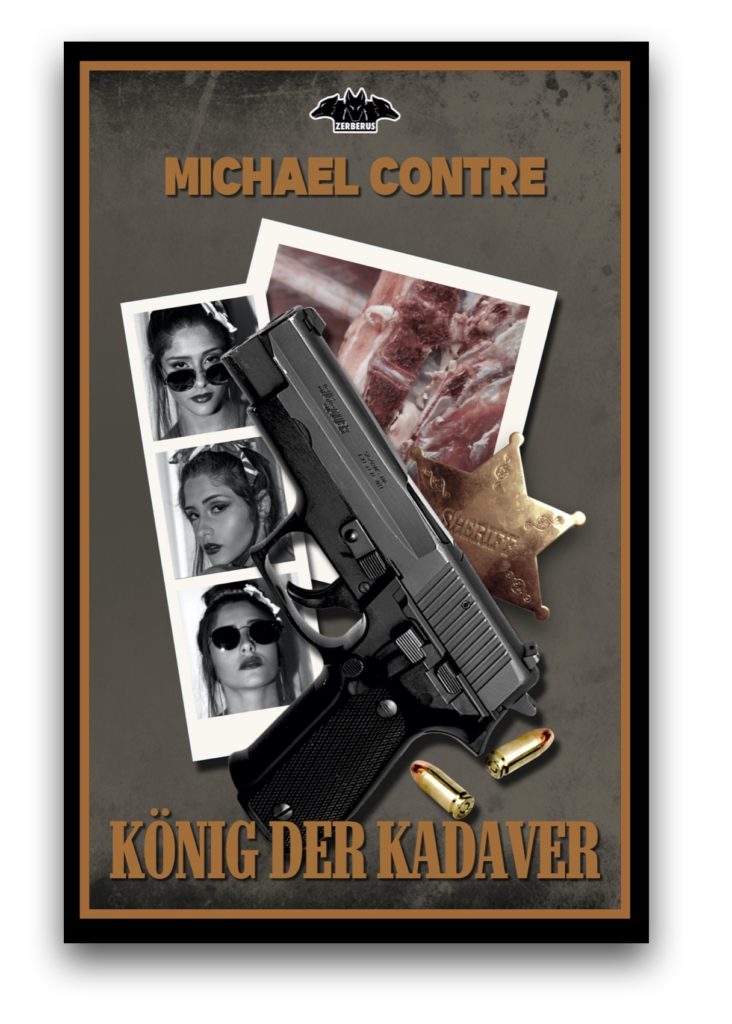

Die Bombe platzte sieben Tage später. In einer überregionalen Zeitung erschien ein doppelseitiger Artikel von Inga Siekmann, in dem sie die Arbeitsbedingungen in der Fleischfabrik schilderte. Schlagzeile: Der König der Kadaver. Aktueller Aufhänger war Ansgar Wildes Ermordung, wobei sie es bei der Tatsache beließ, weder über den Tatverdächtigen noch über mögliche Hintergründe spekulierte. Stattdessen zeichnete sie den selbstlosen Einsatz des Radikalen für die Leiharbeiter nach und listete Punkt für Punkt die von ihm angeprangerten drastischen Missstände auf.

Beim Lesen fiel mit ein, wie mich der Metzger zum ersten Mal durch seine Fleischfabrik führte. Sofort hatte ich wieder die dunkle Ankunftshalle vor Augen, wo täglich Tausende verstört quiekender Schweine mit hellen, breiten Farbstrichen auf den Rücken aus den Sattelzügen, vorbei an Betonwänden und Eisengittern, in Gänge und Gehege mit fahrbaren Wänden getrieben werden. Auf dem beheizten Boden lag überall Stallmist. Allein bei dem Gedanken an die riesige Halle, die eine gleichzeitige Abfertigung von zwanzig Viehtransportern erlaubt, stieg mir dieser warme Geruch von Schwein und Scheiße in die Nase.

Wir zogen weiße Schutzkleidung und Gummigaloschen an, bevor es durch eine Art Schleuse in die Produktion ging.

„Die Kreatur verdient Respekt“, stand auf einem Schild am Eingang. Beinahe hätte ich laut gelacht. Welche Kreatur war gemeint? Der Metzger faselte stolz von 15.000 Schweinen pro Schicht. So viele Borstenviecher können nur mit Fließbandmast produziert werden. Sie sind bereits mit 110 Kilo schlachtreif, rund die Hälfte des Gewichts eines ausgewachsenen Schweins.

„Effizienz zählt“, rief er aus und zeigte mir, was industrielle Fleischverarbeitung bedeutet.

Die von Entspannungsgedudel beruhigten Tiere werden Barcode etikettiert und mit Kohlendioxid komatisiert. An einem Hinterbein ans Förderband gehängt, geht es ruckelnd voran zur digitalen Waage. Dass einzelne Viecher mit den Schädeln gegen die Stahlblechverkleidungen prallten, übersah der Metzger geflissentlich und eilte weiter.

Eine tropische Hitze schlug mir entgegen.

Die Arbeiter trugen einheitlich weiß: weiße Hosen, weiße Gummistiefel, weißes Haarnetz, vielfach auch weißen Mundschutz. Ihre Vor- oder Spitznamen waren mit Filzstift auf ihre Plastikschürzen geschrieben. Erschienen sie mir einzeln noch wie Hilfskräfte in einem radioaktiv verseuchten Gebiet, so erinnerten sie mich jetzt in der Masse an ein Geisterheer aus einem Horror-Videospiel.

Nach dem Wiegen werden die Schweine von den Stechern per Rundmesser getötet, direkt in Absaugschläuche ausgeblutet und wieder gewogen – ist das zähe Biest nach der Tortur immer noch nicht tot, bekommt’s einen finalen Bolzenschuss verpasst.

„Damit ist aus der Kreatur Material geworden“, verkündete der Metzger mit gehobenem Zeigefinger und erklärte, dass die am Förderband hängenden Kadaver nun zur Borstenentfernung zweimal in ein Brühbad getaucht und danach maschinell abgeschabt werden. Im letzten Moment verkniff ich mir die Frage, ob die Tierhaut nach der Rasur auch schön glatt und geschmeidig wäre?

Der Metzger drängte vorwärts. Mit jedem Schritt wurde es kälter. Die Temperatur lag nur noch wenig über null Grad.

Auf mehreren Arbeitsplattformen schlitzen Gruppen von Zerlegern zeitgleich mit Messern die Bauchwände der ihnen zugeführten Schweineleiber auf, lösen mit einigen routinierten Schnitten die ölig schillernden, pink-rosa-roten Innereien heraus und lassen sie in Kunststoffwannen unter das Förderband flutschen.

Es stank penetrant nach Blut. Ich stand in einer schmierigen Lache aus Fett, Blut und Geweberesten. Ekel überkam mich.

Das Handwerkszeug der Zerleger, ein Kettenhandschuh und verschiedene Schlachtmesser, steckte in kleinen Körben, die an Geländern in unmittelbarer Nähe hingen.

Der Metzger winkte.

Er sagte: „Die Arbeitsabläufe sind stramm getaktet und für jeden Arbeiter auf ein paar präzise Handgriffe beschränkt.“

„Effizienz“, sagte ich reflexartig und dachte, was für eine gnadenlose Akkordschinderei.

Verlmeyer strahlte. Wir verstanden uns.

Er eilte voraus. Danach werden die Schweineleiber mittels großer Andruckarme den Torsosägen zugeführt, die sie in einer fließenden Bewegung von oben nach unten in zwei Hälften zertrennen. Schweinehälfte um Schweinehälfte landet auf den Förderbändern, um dort von Arbeiterhundertschaften in immer kleinere Stücke zerlegt, maschinell portioniert und ganz zum Schluss verpackt und palettiert ins Kühlhaus geschoben zu werden. Dreißig Schweine pro Minute. In jeder Schicht. Alle zwei Sekunden ein Schwein? Hatte ich richtig gerechnet?

„Na, Sheriff, ist das nicht herrlich?“, rief Verlmeyer euphorisch am Ende der Führung, die Arme ausbreitend wie Onkel Dagobert vor einem Bad in seinen Talern.

„Ganz großes Kino, Metzger.“ Seitdem schmeckten mir keine Koteletts und Würstchen mehr.

Die Journalistin schrieb, die Arbeiter dürften nur während der Pausen die Toiletten benutzen. Weil dafür jedoch alle durch die Hygieneschleusen müssten, reichte oftmals die knapp bemessene Zeit nicht aus, vorausgesetzt, die Pausenzeiten würden überhaupt eingehalten. Sie führte die Prämien genannten Ordnungsstrafen von bis zu 100 Euro bei Verstößen an und stellte ihnen den durchschnittlichen Stundenlohn von 6,75 Euro gegenüber. Sie zitierte Sprüche von Schichtführern wie: „Wer noch Spaß hat, arbeitet nicht.“ Und titelte eine Zwischenüberschrift: „Dauerstress, Angst und Demütigung“. Auch die 210 oder mehr Überwachungskameras überall in der Fabrik, in den Umkleideräumen und sogar auf den Toiletten, schilderte sie eingehend. Inga Siekmann hatte gründlich recherchiert.

In ihrer Einleitung stand, der sogenannte ausgewogene, neutrale Journalismus sei ein naiver Irrglaube, weil bereits das Auswählen und Arrangieren von Fakten einen massiven subjektiven Eingriff in die Berichterstattung darstelle und damit parteilich wäre. Sie hätte sich entschieden, konsequent für die Schwächeren Partei zu ergreifen. Die Mächtigen, Milliardäre wie Verlmeyer, benötigten keine Fürsprecher, sie würden Hindernisse und Probleme einfach mit ihrem Geld beseitigen.

Aus jeder ihrer Zeilen tönte mir der Radikale entgegen.

LINK: Was? Wenn du das Ding nicht liest, ist dein weiteres Leben sinnlos … ? Recht so. Hier zum Lesefutter:

„Immer der gleiche Stress mit den scheiß Bräuten“, hörte Klemens eine Stimme neben sich sagen. Er hockte mit drei seiner Kollegen aus der Hundertschaft an ihrem Stammtisch im hinteren Teil der Pilskneipe Jagdhütte unter verblüffend lebensechten aber ausgestopften Trophäen mit Glasaugen. Ein Fasan, eine Flugente, ein Fuchs und ein Wildschweinschädel rahmten einen zehnendigen Hirschkopf ein. Die vier Polizisten hatten kurzgeschorene Haare und tranken Bier aus großen Halblitergläsern. Klemens lachte verbittert auf, nahm einen langen Zug, blickte anschließend in die fragenden Gesichter. „Wer redet hier von Weibern? Sie haben mir abgesagt. Jetzt wisst ihr‘s.“

„Wie?“

„Was, schon wieder?“

„Komm, Hör auf.“

„Wen wollen die denn?“ Ralle schaute fragend umher.

„Mich anscheinend nicht.“

„Sorry, Mann. Tut mir echt leid. Du bist der Beste von uns“, sagte Olli.

„Genau.“ Didi klatschte zustimmend mit der flachen Hand auf den Tisch.

„Ach was, langsam können die sich ihren ganzen Spezialein-heitenkram quer in den Arsch schieben. Tassen hoch.“

Allgemeines Zuprosten. Alle tranken.

„Wo geht denn der Stress ab?“, fuhr Klemens fort, nachdem er sich mit dem Handrücken den Mund abgewischt hatte. „Vermummt wie Robocop ein paar Islamisten ausheben? Hör mir auf, das kann jeder. Auf der Straße geht’s ab. Jeden Tag. Das ganze Gesocks wird immer dreister, sag ich euch. Heute haben sie meiner Kleinen ins Gesicht geschlagen“.

„Wer?“, wollte Didi wissen.

„Eine Bande Asseln aus Zepter.“

„Wo sonst? Immer die gleiche Scheiße.“ Olli hob sein leeres Pilsglas und hielt nach der Bedienung Ausschau.

„Die kleinen Wichser kurvten mit einem geklauten Auto durch die Gegend. Bei der Kontrolle krochen dann auf einmal fünfzehn, zwanzig dieser Ratten aus den Löchern und mischten Sina und ihren Co auf. Drei Streifenwagen haben sie gebraucht, um die Lage in den Griff zu kriegen.“

Ralle sagte: „Aus den Löchern kriechen und Kollegen aufmischen. Wo sind wir hier?“

„Blöde Frage, bei ,Walking Deadʻ, wo sonst?“, sagte Olli.

„Genau. Die sind alle Walking Dead“, sagte Didi.

„Zum Abschuss freigegeben“, sagte Klemens und wartete das Gelächter am Tisch ab, bevor er anfügte: „Dann marschieren die Rifis mit ihrem Anwalt rein und der kleine Schläger darf mit Papi nach Hause. Keine U-Haft. Nix. So läuft das heutzutage.“

„Kollegen ungestraft schlagen geht gar nicht. Eine Kollegin erst recht gar nicht.“ Olli war sauer.

„Mein Reden“, sagte Ralle.

„Was tun wir Helden dagegen?“, fragte Didi.

„Was meinste denn da mit?“, fragte Ralle.

„Er meint damit, wann wir endlich was dagegen tun“, sagte Klemens und warf einen auffordernden Blick in die Runde.

In die Stille am Tisch drang die jaulende Fanfare einer Freispielserie aus einem der Spielautomaten vorn neben der Theke.

Die Bedienung erschien mit einem Tablett und ließ sich die leeren Gläser anreichen: „Noch ʼne Runde, die Herren?“

Die vier Hundertschaft-Polizisten schauten sich fragend an.

„Es wird höchste Zeit“, sagte Klemens schließlich.

]]>INNEN. GESPRÄCHSRAUM THERAPEUTIN – TAG

… aus der Unschärfe kristallisiert sich das Gesicht einer jungen Frau: Psychotherapeutin MIRIAM-LUISE WINTER (25).

MIRIAM-LUISE : Was hatte Sie dazu veranlasst, auf das Brückengeländer zu klettern?

CLOSE: Unser Beau. Er hat ein großes Pflaster seitlich am Kopf kleben. Er scheint die Antwort zu überlegen. Miriam-Luise blickt ihn freundlich auffordernd an.

BEAU: Die Aussicht?

Beide sitzen sich in bequemen Sesseln gegenüber. Auf einem Beistelltisch steht eine Kleenextücher-Box für eventuelle tränenreiche Momente. Miriam-Luise trägt Jeans und eine helle Bluse. Sie hat die Haare zum Pferdeschwanz gebunden und macht sich mit einem Bleistift Notizen in einem A-4 Ringheft. Beau hat eine alte Jeans und ein dunkles T-Shirt an. Er wirkt bleich und scheint sich unwohl zu fühlen, wie sein nervöses Spiel mit einer Visitenkarten schließen lässt.

Ganz NLP geschult signalisiert Miriam-Luise freundliche Aufmerksamkeit und ermuntert seine Antworten mit neugierigen Blicken.

BEAU: Weil, von oben sieht man besser. (beat) Es war gar nicht einfach mit der Flasche da hinaufzuklettern.

MIRIAM-LUISE: Mit einer Flasche?

BEAU: Die Sektmarke kann ich Ihnen allerdings nicht empfehlen. (beat) Eine Notlösung, es war kein Moet Chandon zur Hand, wissen Sie.

Miriam-Luise hält seinen verständnisheischenden Blick.

BEAU: Und dann noch die Sekttulpe. Zerbrechlich.

MIRIAM-LUISE: Sie wollten also etwas feiern?

BEAU: Die bestehen aus sehr feinem Glas.

MIRIAM-LUISE: Was wollten Sie da oben feiern?

BEAU (beat): Meine Freiheit.

Miriam-Luise vermutet, dass Beau lügt, obwohl er einigermaßen überzeugend klingt. Sie ändert ihr Vorgehen …

MIRIAM-LUISE: Ihre Freiheit?

Beau reagiert nicht.

MIRIAM-LUISE: Ihre Haftstrafe wurde nach 36 Monaten zur Bewährung ausgesetzt.

BEAU: Ja.

MIRIAM-LUISE: Unter ganz bestimmten Auflagen …

Beau meidet ihren Blick, macht eine kleine bestätigende Geste.

MIRIAM-LUISE: Wohnen im Übergangsheim, regelmäßig bei der Polizei melden … (beat) Aber darum sind Sie nicht hier …

Sie schaut ihn auffordernd an: Komm, sag mir warum …

BEAU: Ich, nein … Ich bin … wegen … der Therapie hier.

MIRIAM-LUISE: Eine Psychotherapie. Genau.

Beau wirkt auf einmal unruhiger.

MIRIAM-LUISE: Die Therapie ist wichtig für Ihre Zukunft. Aber sie ist mehr als das.

BEAU: Noch mehr als meine Zukunft … ?

MIRIAM-LUISE: Sie ist Ihre Chance, ein anderes, wirklich neues Leben zu führen.

Beau hat offenbar Schwierigkeiten, sich das vorzustellen.

MIRIAM-LUISE: Wäre das nicht großartig?

BEAU: Na ja.

MIRIAM-LUISE: Vorausgesetzt Sie haben die innere Bereitschaft, aktiv mitzumachen.

BEAU: Es ist ja meine Bewährungsauflage.

Miriam-Luise schaut ihn mit einem aufmunterndem Lächeln an.

MIRIAM-LUISE: Sie haben also diese Bereitschaft?

Beau zögert – signalisiert dann aber Zustimmung.

MIRIAM-LUISE: Das freut mich wirklich. Wie würden Sie Ihre Gefühle jetzt beschreiben?

BEAU (eher hilflos): Wie die aller anderen … ?

MIRIAM-LUISE: Meinen Sie damit ‘normal’?

BEAU: Normal. Ja, wenn Sie so wollen.

MIRIAM-LUISE: Was heißt für Sie denn normal, Herr Scholtes?

BEAU: Hmm? Kein Geld zu … na ja … Sie wissen schon.

MIRIAM-LUISE: Und was empfinden Sie dabei?

BEAU: Ich möchte mich besser fühlen.

MIRIAM-LUISE: Diese Empfindungen sind völlig normal. Ein gutes Signal. Der erste Lichtstreif am Horizont –

BEAU: Kündigt nicht die nukleare Katastrophe an?

MIRIAM-LUISE (beat): Nein.

BEAU: Das … ist irgendwie beruhigend.

MIRIAM-LUISE: Den Gedanken halten wir mal fest und sprechen morgen weiter. Ich gebe Ihnen noch etwas mit …

Sie steht auf und sucht in der obersten Schublade ihres Schreibtisches, kommt herum und reicht ihm eine Packung Tianeurax, 12,5 mg Tabletten.

MIRIAM-LUISE (setzt sich wieder): Davon nehmen Sie bitte dreimal täglich eine vor den Mahlzeiten.

Beau schaut sie ausdruckslos an.

MIRIAM-LUISE: Soll ich es besser aufschreiben?

BEAU: Dreimal täglich eine Tablette vor den Mahlzeiten.

Auf dem Beistelltisch liegt Marie-Luises Smartphone. Mit einem PING erscheint das Bild einer exklusiven roten Handtasche auf dem Monitor. Sofort greift sie zum Smartphone, verbirgt das Bild.

Beau hat das Bild und die hektische Reaktion seiner Therapeutin aufmerksam registriert.

]]>Der schmale 14-Jährige fläzte sich in Handschellen auf einen Stuhl neben einem Schreibtisch in dem Großraumbüro der Polizeiwache Oststraße. Das Gesicht gerötet, die Augen vom Pfefferspray tränenverquollen, blickte er verstohlen dem Fahrer hinterher, der in eine Arrestzelle geführt wurde.

„Wie lautet dein Name?“ Neben ihm saß ein dicker Polizist um die fünfzig mit aufgekrempelten Ärmeln und Lesebrille vor einem alten Computer. Der Junge reagierte nicht. Einen Schluck Kaffee nehmend, fragte der Polizist ein weiteres Mal: „Also, wie lautet dein Name?“

Schweigend betrachtete der Junge die blonde Frau mit Zopf, die ihn von einem gerahmten Werbeplakat für den Polizeidienst an der grauweißen Wand hinter dem Dicken anschaute und mit leicht geöffneten roten Lippen ,Genau mein Fall!‘ versprach.

„Komm Junge, ich finde’s sowieso heraus. Jetzt lass das Theater sein. Wie heißt du?“

„Ich ficke dich“, sagte der Junge den dicken Polizisten weiterhin ignorierend auf Arabisch zu der Frau auf dem Plakat.

In diesem Moment betrat ein Maßanzugträger mit Aktentasche, pomadigen Haaren und rahmengenähten Lederschuhen das Großraumbüro. Er hielt einem älteren Mann mit Halbglatze, schlecht sitzendem Sakko und offenem Hemd sowie dessen zwanzig Jahre jüngeren Ebenbild in Baggypants und Sweatshirt die sicherheitsverglaste Pendeltür auf, ehe er selbst an den längs den Raum teilenden Tresen herantrat.

Er sagte: „Ich möchte sofort mit meinem Mandanten sprechen.“

In der Spiegelung der Posterglases erkannte der Junge seinen Vater Ghassan und seinen ältesten Bruder Wahid.

Der dicke Polizist vor dem Computer sah auf. „Einen Augenblick. Immer der Reihe nach.“

Der Maßanzugträger legte eine Visitenkarte auf den Tresen. „Mein Name ist Dr. Claus Legat, ich bin der Anwalt des Jungen dort.“

Als der 14-Jährige den Blick seines Vaters spürte, schaute er beschämt zu Boden.

„Dann wissen Sie ja auch, wie der Junge heißt“, sagte der Polizist.

„Zuerst möchte ich mit meinem Mandanten sprechen.“

„Zuerst nehmen wir die Personalien des jungen Mannes auf, Herr Anwalt“, erwiderte der Polizist und an den Jungen gewandt: „Sag mir bitte deinen Namen.“

„Wo ist Ihr Chef?“, fragte der Anwalt, obwohl er den Leiter der Polizeiwache längst hinter den halb geöffneten Jalousien des Fensters zum Nebenzimmer ausgemacht hatte.

Ghassan Rifi wandte sich auf Arabisch an seinen ältesten Sohn. Wahid wiederholte auf Deutsch: „Mein Vater sagt, sein Sohn hat nichts gemacht, Sie sollen ihn freilassen.“

„Ach, der Junge gehört zu Ihnen?“, sagte der Polizist gespielt erstaunt.

Revierleiter Willes verließ sein Büro. „Sieh an, die Familie Rifi. Tach, meine Herren.“

„Herr Willes, haben Sie einen Raum, wo ich ungestört mit meinem Mandanten reden kann?“

„Lass dir von Herrn Legat die Personalien des Jungen geben, Hubert, dann dürfen die beiden ungestört miteinander sprechen“, sagte Willes an den dicken Polizisten gewandt.

Erwartungsvoll sah Hubert über seine Lesebrille hinweg den Rechtsanwalt an.

Ghassan Rifi knurrte etwas auf Arabisch zu dem 14-Jährigen. Der Junge stand auf. Sofort fasste Hubert ihn am Arm und zog ihn zurück auf den Stuhl.

Willes sagte zu Rifi senior: „Sie haben hier gar nichts zu befehlen, verstanden.“

„Bitte, Herr Rifi, lassen Sie mich das regeln“, wandte sich Legat eilig an seinen Mandanten.

Jetzt sagte Ghassan Rifi etwas zu seinem ältesten Sohn.

Wahid holte ein Bündel Geldscheine aus der Hosentasche und fragte einige Scheine abzählend: „Wie viel kostet das?“

„Wie viel kostet hier was?“, rief Willes empört.

Eilig bedeckt Legat die Geldscheine mit einer Hand.

„Kommen Sie, Willes“, sagte der Anwalt, „niemand will hier Probleme machen. Lassen Sie mich mit dem Jungen reden.“

„Steck bloß dein Geld weg, aber ein bisschen plötzlich“, blaffte der Leiter der Polizeiwache Wahid Rifi an.

Wahid grinste ihm ins Gesicht.

Erneut sprach Ghassan auf Arabisch zu seinem jüngsten Sohn, der daraufhin den dicken Polizisten erstmals anschaute und betont lässig sagte: „Ziad Rifi.“

Mit zwei Fingern tippte Hubert den Namen in das dafür vorgesehene Feld der Protokollmaske ein. Das Programm reagierte nicht. Er drückte mehrfach die Escapetaste, aber der alte Computer hatte sich aufgehängt.

Ziad fuhr fort: „Geboren am 12. Oktober – “

„Moment, Junge“, unterbrach Hubert ihn frustriert. „Ich muss hier erst‘n technisches Problem lösen.“

Doch der Junge redete einfach weiter …

]]>Als das Rufsignal im Seitenfach der Tür ihres Polizeiwagens ertönte, kontrollierten Sina und ihr Co einen aufgemotzten 3er BMW mit vier jugendlichen Insassen.

„Guten Tag, Verkehrskontrolle. Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein bitte“, sagte Sina nachdem der Fahrer sich endlich bequemt hatte, die Seitenscheibe herunterzulassen.

Er antwortete: „Machste, weil ich Ausländer bin.“

„Sie haben vorhin an der Kreuzung Scheidtstraße, Gröner Zeile eine rote Ampel überfahren. Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein bitte.“

Der Fahrer wendete sich an seine Kumpels im Innenraum: „Hey, bin ich bei Rot gefahren?“

Die Antworten waren Sprüche auf Arabisch, die Sina nicht verstand, für sie aber anzüglich und beleidigend klangen.

Sie sagte zu dem Fahrer: „Steigen Sie bitte aus“, und trat selbst einige Schritte zurück.

„Willst mich kennenlernen?“ Grinsend folgte der Fahrer ihrer Anweisung.

Routinemäßig blickte der am Heck des BMW stehende Benz sich um. Gegenüber auf der anderen Straßenseiten kamen drei, vier Jugendliche zusammen. Publikum, nicht gut, dachte Benz und legte eine Hand an seinen Schlagstock.

Der Fahrer baute sich vor Sina auf. „Was jetzt?“ Er war einen halben Kopf kleiner als sie, aber recht stämmig. Er trug einen roten Trainingsanzug. Um seinen Hals hing eine massive Goldkette mit einem großen goldenen Dollarzeichen als Anhänger.

„Treten Sie zwei Schritte zurück.“

Jetzt stiegen die anderen drei Insassen aus dem BMW. Mit ihren Trainingsanzügen und ihren dicken Goldketten ähnelten auch sie amerikanischen Ghetto-Gangsta-Rappern. Hinter dem Fahrer erschien ein schmaler, höchstens 14-jähriger Junge.

„Los, zwei Schritte zurück!“, befahl Sina erneut.

Der Fahrer grinste sie an, ohne sich zu rühren.

Der schmale Junge hinter ihm sagte: „Alte, verpiss dich.“

„Was hast du gesagt?“ Benz wurde wütend.

Gegenüber, auf der anderen Straßenseite war die Anzahl der Jugendlichen weiter angewachsen. Benz zählte acht oder neun Typen.

„Verpiss dich“, sagte der schmale Junge jetzt zu Benz.

„Du hältst die Klappe, Junge“, sagte Sina und an den Fahrer gerichtet: „Zum letzten Mal: Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein.“

Der Fahrer schwieg.

Dafür sagte der schmale Junge: „Halt du deine Klappe, Fotze.“ Er starrte Sina herausfordernd an.

Sie wurde von den Jugendlichen nicht ernst genommen.

Langsam wurde es brenzlig. Benz drückte auf die Nottaste seines Funkgeräts – ein Alarmsignal an alle Polizeifahrzeuge in der Nähe – und zog seinen Schlagstock. Inzwischen hatten sich auf der anderen Straßenseite zwölf oder mehr Jugendliche zusammengerottet. Er dachte: Wo kamen die kleinen Ratten nur so schnell her?

Der Fahrer trat näher an Sina heran.

„Zurück!“, brüllte sie ihm ins Gesicht.

Er versuchte, sie mit einer Hand wegzuschieben. Sina wich aus, sprühte ihm Pfefferspray in die Augen. Aufheulend beugte der Fahrer sich nach vorn. Plötzlich waren der schmale Junge und einer der anderen Möchtegern-Gangsta-Rapper bei ihr. Jemand schlug Sina mit der Faust ins Gesicht. Sie taumelte, fiel rückwärts auf den Asphalt, verlor die Dose Pfefferspray.

„Zurück! Zurück!“ Mit dem Schlagstock wirbelnd eilte Benz seiner Co zu Hilfe.

Die vier jungen Typen wichen zurück, keiner hatte Bock auf Stockschläge. Aus der Ferne drang der Heulton einer Polizeisirene herüber. Die Kollegen waren im Anflug. Erleichtert half Benz Sina mit einer Hand hoch auf die Beine. Sie hatte einen großen Riss unter dem rechten Auge.

„Bullenschweine! Bullenschweine!“, skandierten die jugendlichen Zuschauer auf der anderen Straßenseite. „Bullenschweine!“

Die Gangsta-Rapper-Imitationen lachten hämisch, hielten aber trotzdem Abstand.

In einhundert Metern Entfernung bog ein Streifenwagen in die Straße ein und raste mit Blaulicht heran. Benz rammte dem dreckig lachenden 14-Jährigen die Spitze seines Schlagstocks aufs Brustbrust, sodass dem Jungen der Atem stockte. Obwohl Sina Schmerzen hatte, sprühte sie ihm Pfefferspray ins Gesicht und nahm ihn in einen Haltegriff. Die vorgefahrenen Kollegen stürmten mit Pfefferspray und Schlagstöcken bewaffnet hinzu. Die soeben noch auf der anderen Straßenseite laut brüllenden jugendlichen Zuschauer verzogen sich. Dem 14-Jährigen und dem Fahrer des BMW wurden Handschellen angelegt. Ein Kollege verfrachtete sie in den zweiten Streifenwagen. Die beiden anderen, unbeteiligten minderjährigen Mitfahrer wurden nach Feststellung ihrer Personalien laufen gelassen, der BMW vorübergehend stillgelegt.

„Alles okay?“, fragte Benz seine Co.

Sina lehnte sich gegen ihren Polizeiwagen, rutschte dann langsam hinab in die Hocke. Ihre Wange war stark angeschwollen. Leise sagte sie: „Ruf bloß keinen Notarzt.“

]]>Rund 100 Jahre vor dem Spektakel zum Pessach-Fest in Galiäa wurden der alte Revoluzzer Spartacus und seine Prekariatsarmee aus ehemaligen Gladiatoren und Sklaven von den Römern aufgerieben. Die wahren Freiheitskämpfer wollten keine Seelen für ein vermeintliches ewiges Leben retten, sondern im Hier und Jetzt ihre persönlichen Freiheitsrechte manifestieren und zugleich die materiellen Bedingungen ihrer Klasse verändern. Das eine kann eben nicht ohne das andere existieren.

Spartacus und Co. forderten die damalige Supermacht des Mittelmeerraumes heraus und hätten diese auch beinahe endgültig besiegt. Den Römern ging der Arsch mächtig auf Grundeis, wie man im dichtbewaldeten Germanien seinerzeit in die Bärte nuschelte.

Als abschreckendes Beispiel und Zeichen seines persönlichen Triumphs, ließ der geltungssüchtige Oberkapitalist und Multimilliardär Crassus die letzten 3000 oder so lebend gefangenen Kämpfer und deren Gefolge entlang des Weges nach Rom kreuzigen.

Die armen Schweine hingen am Straßenrand, bis der Tod eingetreten war und danach noch einige Woche oder gar Monate länger. Denn nur mit der völligen Vernichtung ihres biestigen Fleisches, so Crassus, könnte der Geist der Sklavenrevolte ausgerottet werden. Schließlich sah der reichste Mann der Antike sich und seine Klasse persönlich bedroht.

Die Reichen tackern die Armen ans Kreuz. Hat sich nix geändert, was, ihr Lohnsklaven?

Unsere Sympathie gehört denjenigen, die denen da oben gehörig einheizen … und denjenigen, die dazu noch die richtigen Töne finden. Das Original ist immer noch unübertroffen, die Coverversion aber irgendwie ungewollt subversiver.

Für den Hüftschwung beim Eiersuchen ordentlich aufdrehen …