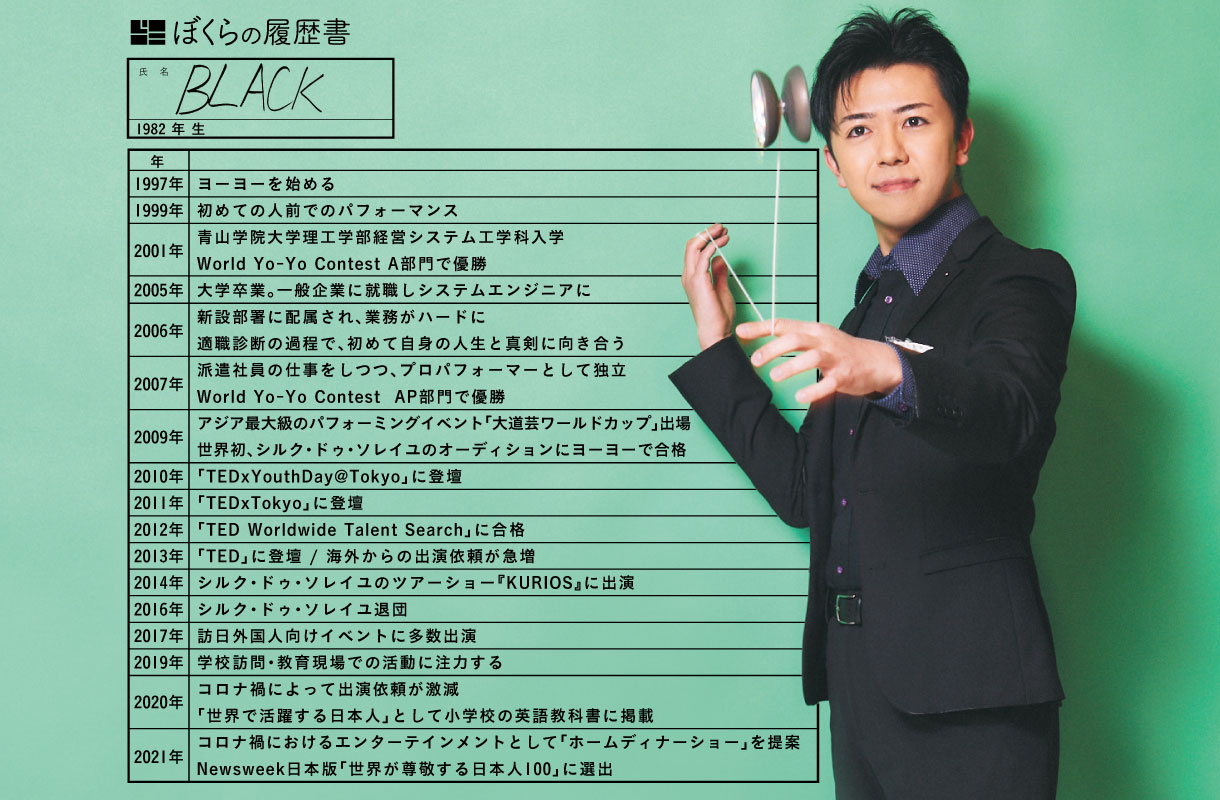

ヨーヨーを“職業”に。日本はもとより、海外でもその存在を知られるプロヨーヨーパフォーマーのBLACKさんが、「どん底だった」という会社員時代を経て、「ヨーヨーのプロ」という未知の仕事を定義してきた過程を履歴書とともに語ります。

「世界一になっても、たいした意味なんてなかった」

14歳でヨーヨーを始めるや、わずか数年で世界チャンピオンとなったヨーヨーパフォーマーのBLACK(ぶらっく/ @officeblack )さんは、こう語ります。マニアックなホビーの世界では、たとえチャンピオンになっても人生は変えられない──18歳で直面した、大きな現実の壁でした。しかしいま、BLACKさんの名刺には「Yo-Yo Performer」と刻まれており、日本、そして海外でも知られた存在となっています。

もちろん、いまのBLACKさんへと至るまでは、多くの過程がありました。競技ヨーヨーに熱中した少年時代。「どん底だった」という会社員時代。プロキャリア黎明期。そして憧れの舞台への挑戦。パフォーマーとして成長していくBLACKさんのストーリーは、「ヨーヨーのプロ」という未知の仕事が定義されていく過程といってもいいでしょう。

「自分とヨーヨーを認めてほしい」。そう渇望しながら、さまざまな困難と対峙し、自身の存在を確立させていく過程を振り返っていただきました。

BLACKさん:プロヨーヨーパフォーマー。10代でヨーヨーを始め、キャリア4年で世界チャンピオンの座に就く。一般企業での会社員生活を経験した後、プロパフォーマーとして独立。さまざまな場所でパフォーマンスを披露し、2009年にシルク・ドゥ・ソレイユのアーティストオーデョションに合格。2013年には、国際的な注目を集めるスピーチイベント「TED」でスピーチとパフォーマンスを披露し、大きな評価を獲得する。2014年にはシルク・ドゥ・ソレイユのツアーショーに出演した。現在は、再び独立したパフォーマーとして活動しており、ステージだけでなく、学校や教育現場での講演、パフォーマンス活動に注力している。

わずか4年で手にした世界一の称号。しかし、「なにも変わらない」日々に失望

──BLACKさんがヨーヨーを手にしたのは、14歳のころだそうですね。どんな子どもだったのですか?

不器用で運動が苦手。それに、小学生のときはいわゆるいじめられっ子で、わけもわからないままいじめられていて、どんどん自信を失っていく日々でした。勉強はできる方で、それが唯一胸を張れることだったのですが、中学に入って授業に英語が加わると、全然ついて行けなくなってしまった。中学ではいじめはありませんでしたが、あらゆることに自信がなくなってしまい、自己肯定感がまったくない子どもでした。

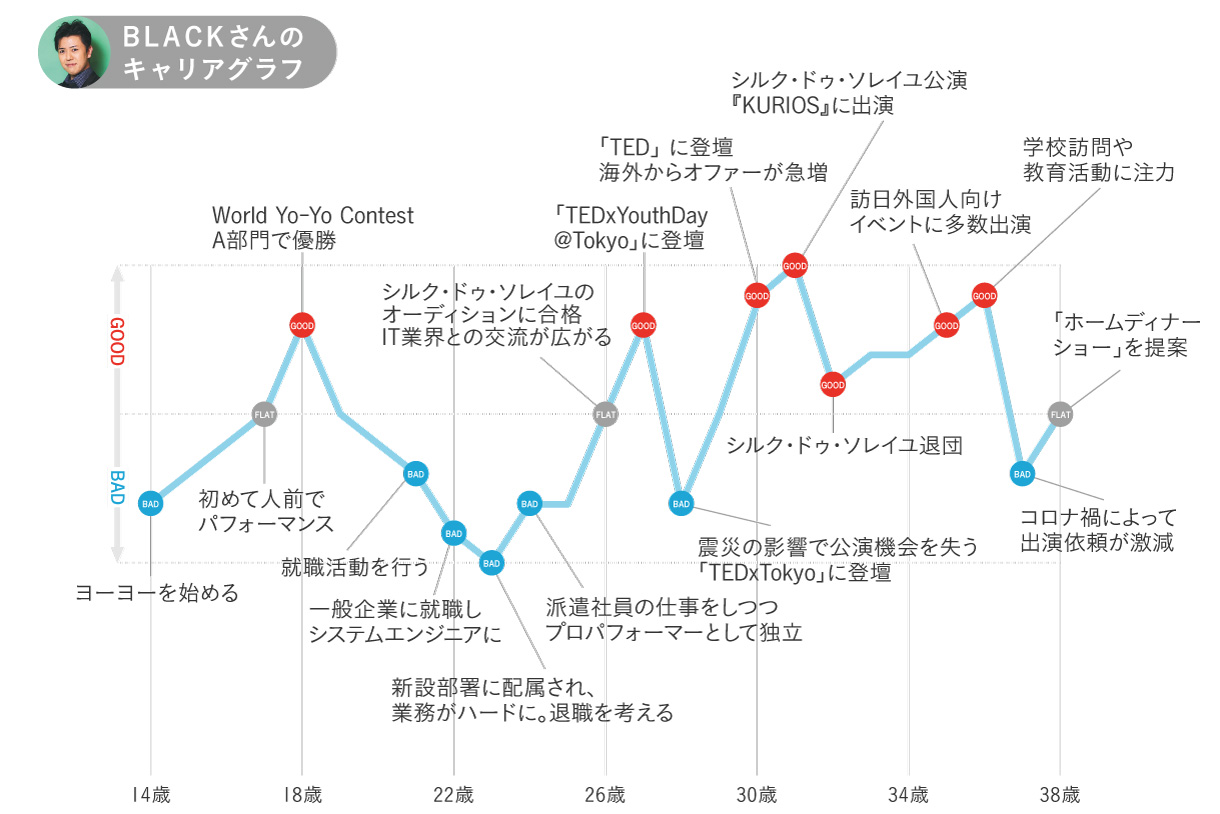

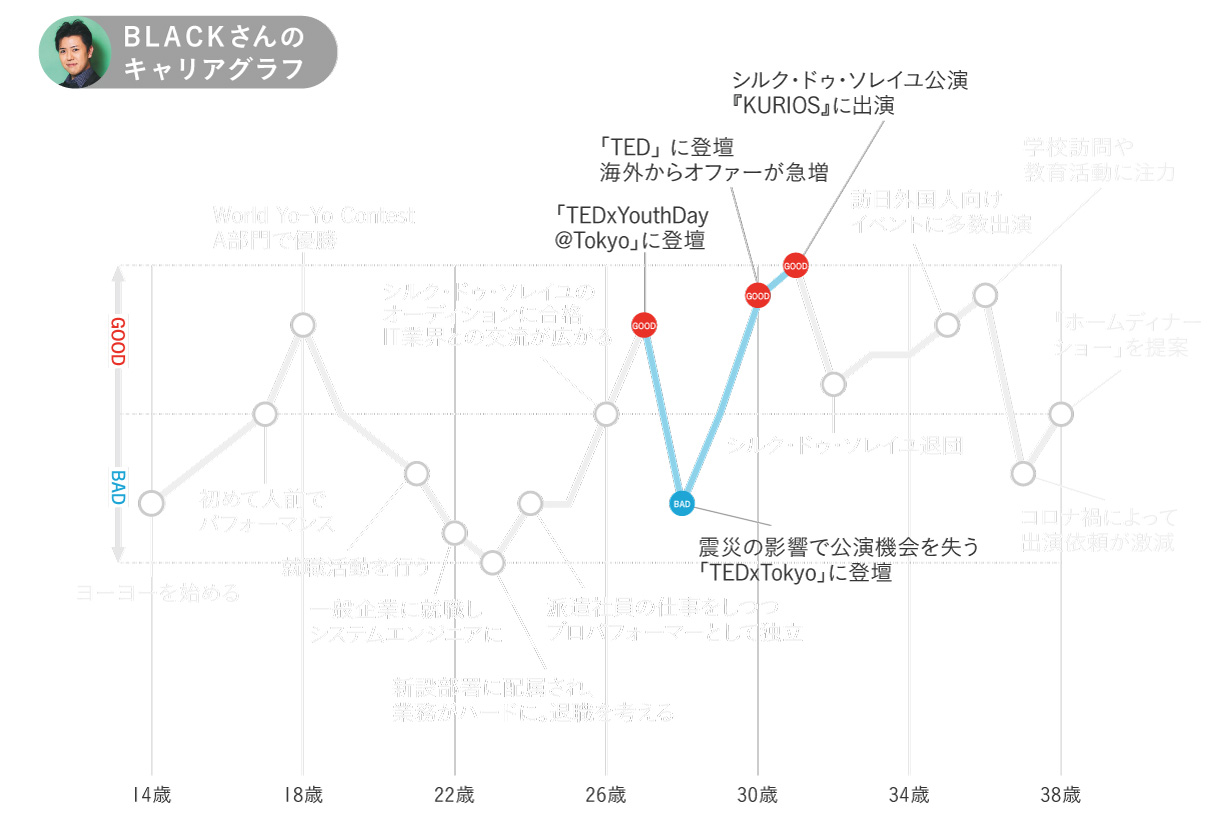

──だからか、キャリアグラフは低い位置から始まっていますね。

このグラフ、キャリアの状態というよりも、そのときそのときのメンタルの状態と考えて記入してみました。なににも自信が持てなかった当時は、とてもじゃないけど「いい状態」ではなかったですね。

──ヨーヨーに手を出したのは、大ブームだった「ハイパーヨーヨー」で上手になって自信を持ちたかったから、といった理由もあったのですか。

いえいえ(笑)。最初にハイパーヨーヨーの存在を知ったのは『コロコロコミック』でした。誌面上で「次に来るホビーはこれだ!」という感じで、ハイパーヨーヨーが紹介されていたんです。でも、すぐには飛びつかなかったと記憶しています。ヨーヨーって、メンコやベーゴマみたいに、ちょっと古びた遊びという印象があったんです。でも、ブームはどんどん加速していって、売り切れ続出で手に入らない、なんてニュースも聞くようになっていたのですが、近所のディスカウントストアでたまたま売られているのを見つけたんです。それで、レアものが欲しくなってしまった。

そうして手に入れたヨーヨーですが、不器用だった僕がいくらやっても回ってもくれないんです。不良品なんじゃないかと思ったくらいです。ただ、1週間、毎日練習してみたら、「スリーパー」という最も基本的な技が、ほんの少しだけできたんです。

──「自己肯定感が低い」子どもだったBLACKさんにとっては、とても大きい成功体験だったのでは。

いま振り返ればその通りかもしれませんが、当時はそんな大それたことだと受け止めていなかったですね。不器用な自分でも時間をかけて練習すれば、いろんな技ができるようになる。ゆっくりでも上達していけることが楽しかったんだと思います。

──その後はプレイヤーが集まるお店に通ったり、どんどんヨーヨーにはまっていったのですね。大会にも出るようになったのですね。

2000年頃、自分のテクニックが急激に上達している感覚がありました。これには、ヨーヨー本体の構造が進化して、空転時間が大幅に延びたことが影響しています。空転時間が延びると技を失敗する確率が下がり、高難度の技を習得するための所要時間が短縮されますから。

加えて、インターネットが普及してきて、海外の選手しかやっていないような、最新の技の映像や情報が手に入るようになったことも影響しています。映像を何度も何度も見て必死に練習すると、徐々に大会でも結果が出るようになっていったんです。

──2001年の「全日本ヨーヨー選手権大会」では東京大会で2位に、全国大会で優勝されています。そしてその後、フロリダで開催された世界大会「2001 World Yo-Yo Contest」ではA部門(競技人口が最も多い、技術力を競う部門)で世界一に。ヨーヨーを始めてわずか4年、18歳のときです。有頂天かと思いきや、グラフは最高というわけではないですね。

チャンピオンとして自分の名前がアナウンスされた瞬間は、確かにグラフは最高だったかもしれません。ただ、すぐに気付いてしまったんです。「ヨーヨーの世界一」は、自分が期待していたような価値はないんだ、と。

2001年、世界大会初優勝のとき。

──なにかあったのですか?

逆です。なにも起きなかったんです。大会後、帰国して大学に行っても、僕が世界一になったことなんて誰も知らない。声すらかけられない。そもそも、僕がヨーヨーを頑張る根底には、かっこいいチャンピオンへの憧れがありました。ヨーヨーブーム時に来日していた外国人デモンストレーターに憧れ、「ヨーヨーが上手くなったら、僕もあんなかっこいい人になれるのかもしれない」。そんな幻想を抱いていたのだと思います。

しかし、努力して世界一になっても、一般社会からは何も評価されなかった。いじめられっ子で自己肯定感の低かった自分が生まれ変わる機会にはなってくれなかった。ヨーヨーでは世間からは認めてもらえないのだと痛感しました。そして、いつしかモチベーションを失っていってしまったんです。

それでもヨーヨーを手放さなかったのは、ヨーヨーの世界ではヒーロー扱いしてもらえたからです。一般社会からの評価からは切り離された、小さく閉じた世界での評価だと自覚はしていましたが、自分を認めてもらえる場所を離れる気にはなれなかった。自分の居場所を確保するために、惰性で競技を続けていた、というのが本音です。

どん底の会社員時代を経て、パフォーマンスアートとしてのヨーヨー確立を模索

──大学卒業後は一般企業に就職されています。ヨーヨーのプロになる、とは考えなかったのでしょうか。

就職活動のさなか、その道ももちろん模索しました。ヨーヨーメーカーにコンタクトを取って雇ってもらえないか、と聞いてみたり。当時、「普通の会社に就職する」というのがどうしても嫌だったんです。ヨーヨーと無関係の仕事に就いてしまったら、「ヨーヨーでは、世界一になっても一般社会から評価されない」と、いよいよ自分でも認めてしまうことになると感じていたのでしょうね。しかし、結局ヨーヨーを職業にする道は得られず、一番最初に内定をくれたシステム開発会社に就職することに決めました。とにかく早く就職活動を終わらせたい、という一心でしたので、会社との相性や、興味を持てる仕事か、なんて検討する発想さえなかった。最低の姿勢でしたね。

──システムエンジニアをされていたのですよね。

そうなんです。当時はC言語やJavaを触っていました。今ではすっかり忘れてしまいましたが(苦笑)。

──新社会人で期待にあふれる時期だと思いますが、グラフはほぼどん底の状態です。

会社員としての日々は、僕にとって「誰の役にも立たず、評価も得られず認めてもらえない自分」を痛感する毎日でした。社風や会社の持つビジョンへの共感などを考えずに入社してしまったので、業務へのモチベーションは低く、仕事もできない。組織になにも貢献できず、周りの人に迷惑をかけてばかりでした。当時、会社内で僕のニックネームは「チャンプ」だったのですが、ある日、上司にこう言われてしまったんです。「チャンプ、君はダメだね」と。そう言われて、なにも反論できないほど、自分がダメ社員だという自覚がありました。ヨーヨーの世界では実績を積めていただけに、仕事ができず価値を発揮できない自分が本当に情けなく辛かった。

それに、仕事が忙しかったこともあって、ヨーヨーに触れる時間も減っていき、自分の腕が落ちていることも感じていたんです。唯一の居場所だったヨーヨーの世界でも認めてもらえなくなってしまうかもしれない、という恐怖もありました。

──入社して2年、会社を退職されています。会社員生活に見切りをつけ、ヨーヨーに集中する、という意思があったのでしょうか。

いえ、自分が価値を発揮できない環境から逃げ出したい、というのが一番大きな理由でした。当初は、別にパフォーマーとして独立しようと考えていたわけではありません。自分と相性の良い仕事を探そうと考えていたのですが、転職活動をするなかで自分に向き合ってみると、やはり自分にとってはヨーヨーが大事なんだと、あらためて感じられた。こんな自分を認めてくれた大切な居場所であるヨーヨーの世界に対して、恩返ししたいと思うようになってきたんです。自分だけでなく、後輩のチャンピオンたちも一般社会から十分に評価されているとは言い難い状況でした。だったら、ヨーヨーの世界への評価を上げよう、と。これこそ、自分が本当に情熱を注げる目標ではないか、と考えたんです。

そして、その手段として、シルク・ドゥ・ソレイユのような社会的評価の高い舞台にヨーヨーで出演しよう、と。ヨーヨーパフォーマーとしての道を確立するべく、歩み始めようと思ったんです。

──「競技選手」ではなく、「パフォーマー」の道を踏み出したのですね。

世界大会優勝後の経験から、「競技ヨーヨー」の世界は一般社会からの注目度が低いことを痛感していましたし、選手活動のみでヨーヨーへの社会的評価を上げることは難しいと思っていたんです。一般社会からの注目を上げるためには、シルク・ドゥ・ソレイユのような社会的評価の高い舞台を目指さなければならない。そう考えたんです。

ただ、ヨーヨーでシルク・ドゥ・ソレイユを目指すといっても、前例がないのでどうしたらいいのか分からない。大会で高得点を目指す競技としての「ヨーヨー演技」と、ヨーヨーをあまりよく知らない方々でも楽しめる「ヨーヨーパフォーマンス」は、全く別物だったんです。技術をエンターテイメントへ昇華させる模索が始まりました。

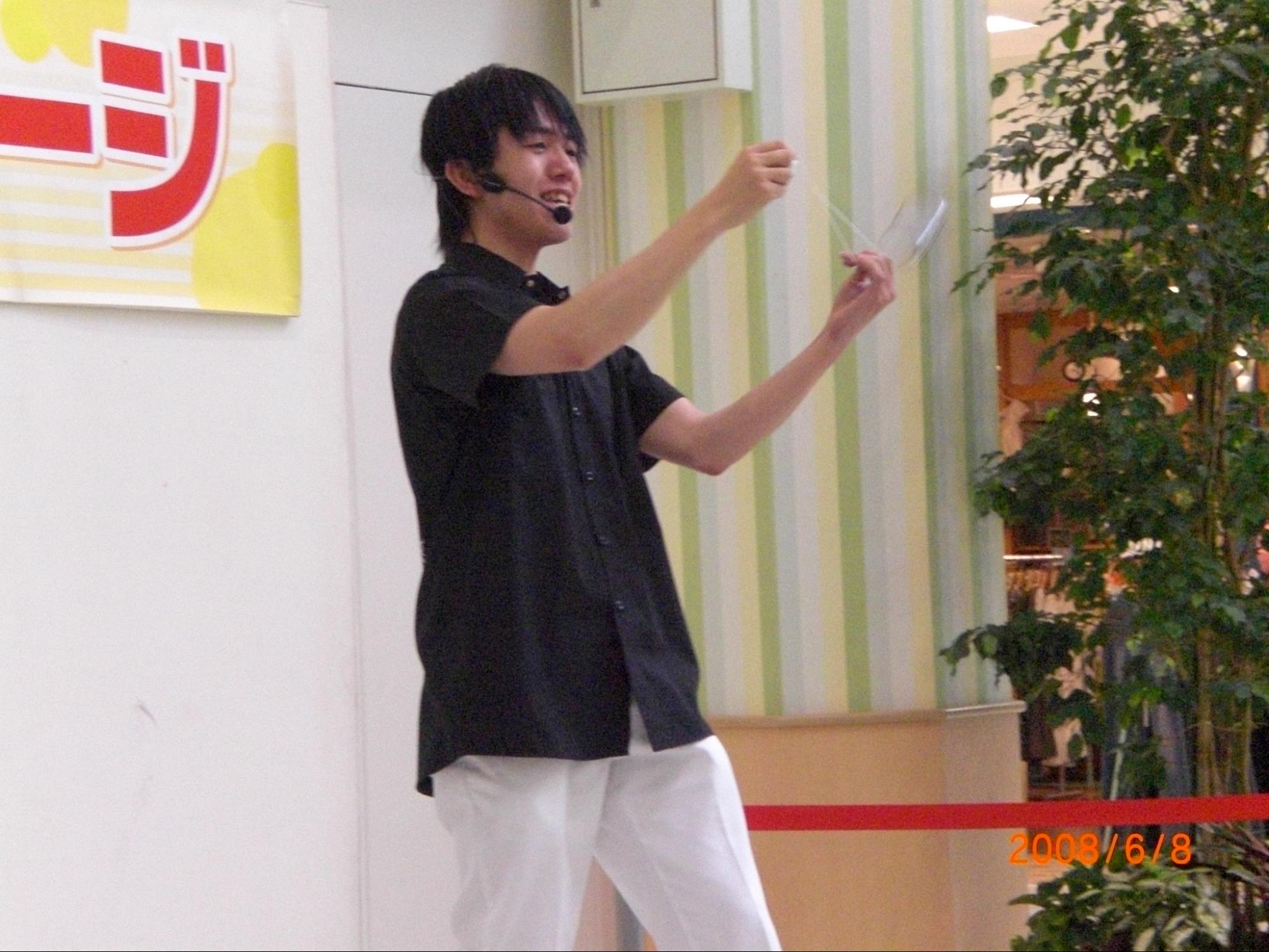

2008年、プロパフォーマーとしてのキャリアをスタートして間もないころ。当時は舞浜の商業施設などでパフォーマンスを披露していたという。

──手探り状態だったのですね。

まさにその通りです。何から手を付けていいのかわかりませんでしたが、まずはヨーヨーの世界に捉われず、ジャグリングなど他分野からヒントを得ようと試行錯誤していました。すると幸運なことに、シルク・ドゥ・ソレイユへの憧れを抱くきっかけとなったパフォーマーのヴィクトル・キーさんが、初来日することを聞いたんです。キーさんのパフォーマンスを直接見て、何かしらのヒントを得たい。あわよくば親しくなりたいと思って、ひとりの観客としてショーに足を運び、サイン会の際に、自分のパフォーマンス映像を収めたDVDと手紙を渡したんです。すると、幸運なことに翌日キーさんとお話する時間がもらえた。

出演の合間にDVDを観てくれていたキーさんは「ヨーヨーの技は悪くないけれど、身体の使い方はもっと磨くべきだ。バレエを学んでみるといい」と言ってくれました。運動への苦手意識は小学生以降、ずっと持ち続けていましたが、神様のように崇めていた方からのアドバイスでしたから、すぐにバレエ教室に通い始めましたね(笑)。

地道な努力を積み重ねて、パフォーマンスが徐々に形になってくると、それに比例するように活動の場が広がっていきました。2009年には、アジア最大級のパフォーミングイベントである「大道芸ワールドカップ」に出演できましたし、シルク・ドゥ・ソレイユのオーディションに合格したのもこの年です。

プロキャリア3年目でこうした結果が得られたのは本当に幸運なことでしたが、自分のパフォーマンスが確立してきた、という手応えはまだ得られていませんでした。シルク・ドゥ・ソレイユにしても、オーディションに合格したからといって、すぐに出演が決まるわけではないんです。正式な契約を結んだわけではなく、「キミ、悪くないね。もしかしたらそのうち声かけるかも」という程度の意味しかありませんでしたから。一方で、大きな転機となる出会いがあったのも、2009年でした。

BLACKさんに大きな影響を与えたヴィクトル・キーさんは、ウクライナ出身のジャグラー。高度なジャグリング技術と、身体を美しく使う演技で、世界中でカリスマ的な人気を得ている。シルク・ドゥ・ソレイユのショーにも複数出演。

ブレイクスルーが得られず戸惑っている自分へのアドバイス

18歳の僕は、世界一になったのに、周囲から思っていたような評価が得られず苦しんでいました。そんな当時の僕に、いまの僕からアドバイスを送るなら、「待ってるだけではなにも起きない。自分からアクションを起こすといいよ」です。当時の僕は、競技ヨーヨーの世界での評価と一般社会での評価のギャップを受け入れることができず、「頑張った自分が認めてもらえないのはおかしい」と不満を募らせるばかりでした。不満があるのなら、その原因を考え、解決に向けたアクションをとるべきだったんです。

僕がシルク・ドゥ・ソレイユのオーディションに合格できたのは、ヴィクトル・キーさんの助言に従いバレエを習い始めるなど、アクションを起こしたから。助言をもらった時も、事前に手紙を用意していったり、キーさんが出没しそうな場所で出待ちしたりと、思い付く限りの手段を尽くしました。こうして積極的に行動を起こした結果、目標に近づくことができたんです。

迎えた転機。手にした最大のチャンス。そして、シルク・ドゥ・ソレイユに

──どのような転機だったのですか?

IT業界の方や著名なブロガーの方々との交流が始まったんです。少し遡りますが、会社員時代、ストレスフルな心境から逃れたいと手に取った書籍に『ストレスフリーの仕事術(二見書房)』という1冊がありました。内容に感銘を受けると同時に、著者である田口 元( @taguchi/現ドットインストール代表)さんに興味を持ち、田口さんが運営していた『IDEA*IDEA(2018年に更新終了)』というブログをチェックするようになったんです。ブログを読むうちに、いつしか田口さんと交流するようになり、そこからさまざまなブロガーの方やIT業界で存在感を発揮していた方々を紹介していただいたんです。そうした方々は、ときにクライアントとして仕事の機会をくださり、ときに友人として応援してくださった。今の自分があるのは、こうした出会いに恵まれたからです。後に大きな転機となる「TED」の存在を知ったのも、IT界隈の方たちとのつながりが契機でした。

──なるほど。そうした経緯で2010年の「TEDxYouthDay@Tokyo」、2011年の「TEDxTokyo」で登壇されたのですね。

はい。当初は、「TED」や「TEDx」がどんなものか全く理解していませんでしたが、「TEDxTokyo」で好評を得てから詳しく調べてみると、特に本家TEDは、一般からの注目度が非常に高い場であることが分かりました。シルク・ドゥ・ソレイユのような「パフォーマンスの舞台」ではありませんが、「社会的評価が高い場所」という意味では、自分の目標と合致する。もし本家TEDに登壇できたら、ヨーヨーの評価向上につながるのではないか──そう思えたので、2013年のTEDに登壇するべくオーディションに挑んだんです。

──2013年の「TED」には、起業家のイーロン・マスク氏やU2のボノ氏など、とんでもないビッグネームが登壇者に名を連ねていますね……。

大きな社会的功績を残していたわけでもない自分が、そうした方々と同じ舞台に立てたのは、本当に光栄なことでした。おりしも、オーディションが開催された2012年は、ようやく自分の演技に自信を持てるようになってきた時期だったんです。

オーディション1年前の2011年、東日本大震災が発生し、エンターテイメント自粛の影響で、僕はほとんどの仕事を失いました。気が滅入る思いでしたが、「だったら2011年は練習の年にしよう」と決めたんです。1年間、地道に技を磨いた末に、ようやく自分の演技に手応えが感じられるようになり、この期間に制作した演目でオーディションを通過できた。そこからさらにブラッシュアップしたのが、TEDで披露した演技「Yo-Yo Samurai」です。

──ご自身の半生を語ったのちにヨーヨーパフォーマンスを披露するBLACKさんのステージはとても印象的でした。オーディエンスも大きなスタンディングオベーションを送っていますね。

TED登壇時の映像。4:00前後から始まる、音楽と融合したヨーヨーパフォーマンスは圧巻だ。

TED登壇は、間違いなく僕の人生を変えました。なにしろ、ステージを降りてすぐ、トニー・シェイ(オンライン靴店ザッポスの創業者。2020年没)さんから、「ラスベガスでパフォーマンスしてくれ」とオファーが来たのですから。その後も、ダニエル・ピンクさんが登壇するようなカンファレンスへの出演依頼など、世界中からたくさんのオファーをいただきました。

それだけではありません。TED登壇時の映像をシルク・ドゥ・ソレイユへ送り、「今はこれくらいのパフォーマンスができるようになった」とアピールしたところ、すぐに単発ショーへの出演依頼をもらえた。オーディションに合格した2009年からは5年近く音沙汰がなかったので、単発とはいえようやくシルク・ドゥ・ソレイユの看板を背負うことを許されたのは、本当に大きな出来事でした。そして半年後、一般公開されるツアーショー『KURIOS』に、ソロ演目で出演してほしいとオファーが届きました。会社を辞めたときに思い描いていた、「いつかヨーヨーでシルク・ドゥ・ソレイユに出演する」という夢が、ついに叶ったんです。

──グラフも最高の状態です。

ヨーヨーで世界一になっても、なにも変わらなかった。シルク・ドゥ・ソレイユのオーディションに合格しても、何年も舞台に上がれなかった。けれどTED以降、世界中の方々から評価いただけた。そしてついには、夢であったシルク・ドゥ・ソレイユの舞台にも立てることになった。ようやく、自分に自信を持てるようになったんです。

「人に認めてもらいたい」の先へ

──シルク・ドゥ・ソレイユでのツアー生活というのは、どういったものなのですか。

ツアーが始まると、毎週火曜日から日曜日までは公演で、1日2回公演の日も多いです。休日は基本的に月曜日だけ。集客が見込まれる都市では、週に10回公演ということも少なくなかったですね。

シルク・ドゥ・ソレイユ『KURIOS』の舞台でヨーヨーを操るBLACKさん。

──夢の舞台とはいえ、かなりハードですね。

ですから、ツアー生活でなによりも大事なのは体調の管理です。実はツアーが始まる直前にカナダで胃潰瘍になってしまったんです。ツアーが始まったのは、4月の末頃でしたが、僕の出演が決まったのは、4月の上旬。準備期間がほとんどないなかでパフォーマンスを形にしなければならないプレッシャーに、胃に穴が空きかけて出血。貧血でテントの中で気を失ってしまったんです。

そのままカナダの病院で療養に入ったのですが、フランス語圏での入院でしたので、自分の病状を正しく伝えられているのか、適切な処置をしてもらえているのか、不安を抱えながらの入院生活でした。そしてなにより、即戦力として期待してもらったにもかかわらず、公演に穴をあけてしまったことが不甲斐なく……。こうした経験があったので、ツアー復帰後は体調管理を徹底し、シルク・ドゥ・ソレイユとして恥ずかしくない演技を日々安定して行うことを最優先にしていました。

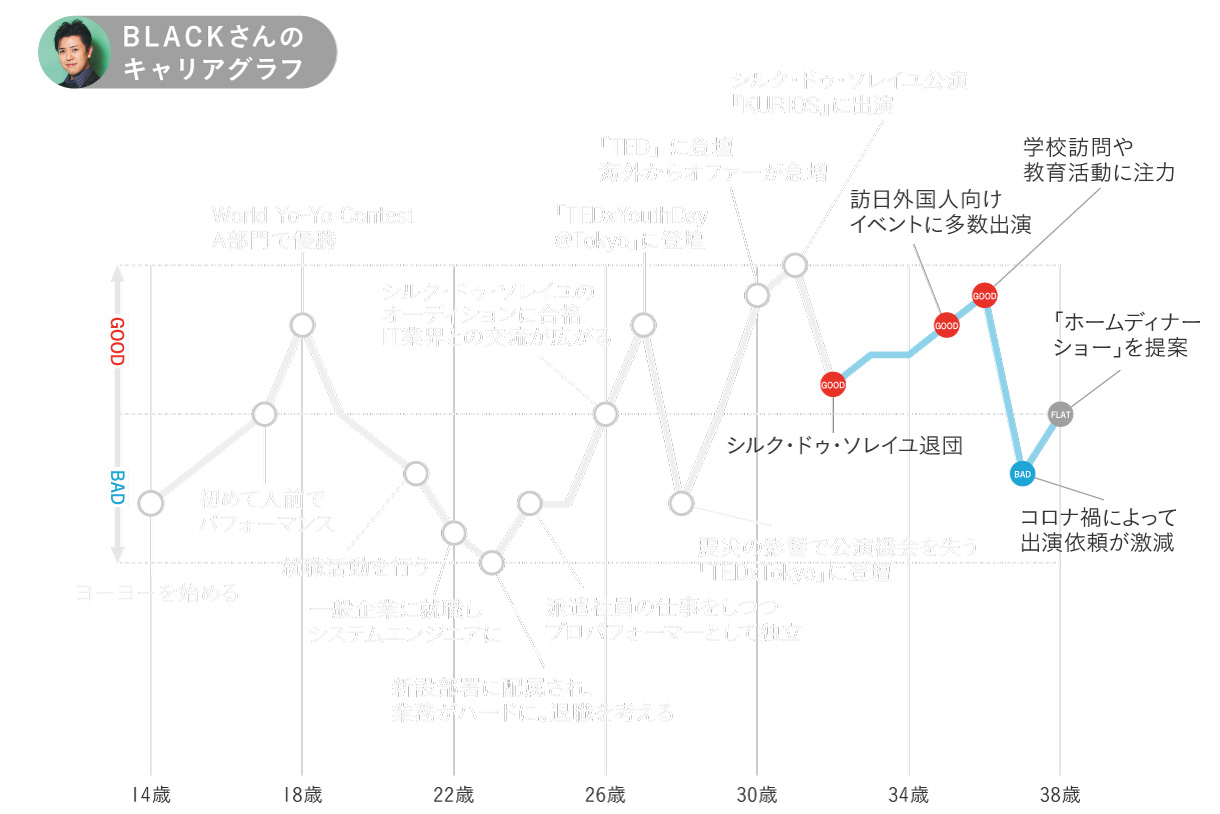

ただ、2年3年とシルク・ドゥ・ソレイユのツアー生活を送っていると、「この生活を続けていていいのだろうか?」という疑問が頭をもたげてきました。シルクは確かに夢の舞台ですが、日々の体調管理、つまり“現状維持”で手いっぱいで、パフォーミングアーティストとして、成長が鈍っていることに気づいたんです。もちろん、ハードなツアー生活のなかでも自分の力を向上させられるアーティストもいます。でも自分にはそれが難しかったんです。

このままでは、パフォーミングアーティストとして大きな成長は望めないかもしれない。入院時に死を覚悟した経験から、人生を最大限楽しみたいと強く考えるようになっていたこともあり、さらなる成長や新たな経験を求め、2016年に退団しました。

退団後は、訪日外国人の増加により「あのTEDでのトーク、パフォーマンスをお願いしたい」と出演依頼を多くいただけるようになっていました。パフォーミングアーティストとして、評価が確立してきていることが感じられる嬉しさがありましたね。それに、エンターテイメントとは違う面で、社会に貢献できるのでは、という手応えも感じられるようになってきていました。

──「エンターテイメントとは違う面」とは、どのような活動でしょうか?

「教育」です。実は2013年のTED登壇時、聴衆の方から「あなたのストーリーは、これからの時代を生きていく子供たちの糧となるはずだ。教育活動に興味はないか」と声をかけてをもらっていました。突然の話で「自分が教育分野で役に立てるのだろうか?」と当時は戸惑いましたが、時を経てシルク・ドゥ・ソレイユ退団後、偶然にも教科書の出版社2社から「世界で活躍する日本人として英語教科書に掲載させてほしい」というオファーをもらったんです。

それまでの僕の活動の目的は、「競技ヨーヨーへの社会的評価向上」でした。しかし、もしも自分の経験で教育分野に貢献することができたら、さらに多くの人の役に立てるかもしれない。そう思って、2020年の教科書使用開始に先駆け、自発的に学校訪問を行うようになったんです。子どもたちが楽しんでくれるヨーヨーパフォーマンス、そして実体験に基づいた、国際交流の素晴らしさや夢の見つけ方、夢の叶え方を伝える。自分ならではの教育への貢献の形が見えつつありました。

──ただ、学校訪問を活発化させようとしてた矢先、コロナ禍に入ってしましました。パフォーマーの方には大きな影響があったと思います。

飲食や観光業界の苦境がよく報じられますが、エンターテイメント業界も大きな打撃を受けています。僕もパフォーマンスの機会を失ってしまい、正直に言って収入面で壊滅的な打撃がありました。もちろん、学校訪問もできず、落胆の気持ちは大きかったです。

しかし、同様の危機を乗り越えた経験が、価値提供の新たな手段の模索へ僕を向かわせてくれました。2011年の震災でエンターテインメントビジネスが縮小した際も、めげずに作品制作に注力したおかげで、その後のTEDやシルク・ドゥ・ソレイユにつながった。きっと今回も、コロナ禍でも取り組める何かを生み出せば、将来につながると思ったんです。

──レストランが用意したディナーセットとともに、BLACKさんらによる撮り下ろしパフォーマンス映像が楽しめる「ホームディナーショー」を企画されていますね。

フードデリバリーの人気や、食品メーカーのリモート工場見学に着想を得て、2020年半ばころから企画を始めたものです。パフォーマンスにしても教育活動にしても、僕が望むのは、人の役に立ち「ありがとう」と言ってもらうこと。収入源を創出する必要があるとは言え、コロナ禍で無理にリアルイベントを開催して感染拡大のリスクを高めるのは、本意ではありません。いまの社会状況において、安全にエンターテインメントを届ける手段を模索した結果、ご自宅でディナーショー体験を楽しんでいただけるリモート型サービスにたどり着いたんです。

もちろん、リアルなパフォーマンスを届けることも諦めてはいません。2021年末の現在では、コロナ禍は小康状態を見せイベントの開催要件も緩和されていますので、安全を担保できるようであれば、ぜひ対面でパフォーマンスをお見せしたいと思っていますし、学校訪問にも積極的に取り組んでいきたいと思っています。

──いつでも、どんな状況でも自分のパフォーマンスを提供したい、と。

必ずしもパフォーマンスには限らない、といまは考えています。教育活動もそうですし、こうしてインタビュー記事を通じ情報発信を行うことも、僕にとって大事な活動です。全ては、「人の役に立って、『ありがとう』を言ってもらう」ためです。

僕はパフォーマーとしてキャリアを積んできましたが、これまでの経験や学びをシェアする教育活動など、思いもよらない分野でも活動できるようになりました。きっとこれからも、活動は様々な分野に広がっていくのだと思います。

重要なのは、場所や情勢に合わせ、その時に自分の持っているスキルセットを最大限に生かし、世の中に価値提供をしていくことです。最大限の価値提供を行い、最大限の「ありがとう」を言ってもらう。これが僕にとって最大の喜びですから。

──ありがとうございました!

撮影:関口佳代