※この記事は2020年6月に取材・撮影した内容です

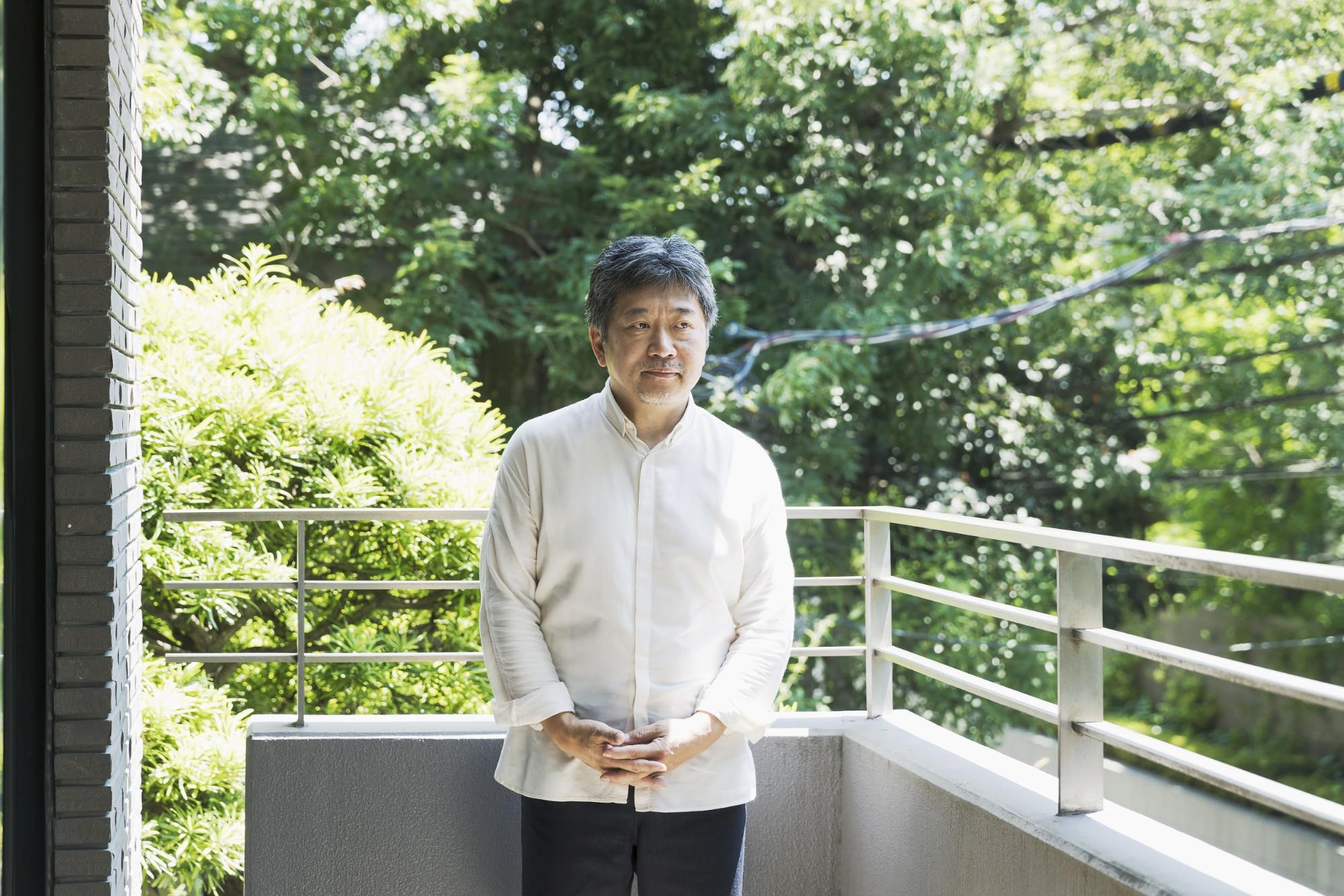

「役に立たないADだった」と自らの20代を振り返ったのは、映画監督の是枝裕和(これえだ・ひろかず/@hkoreeda )さん。

『幻の光』で監督デビューして、今年(2020年)で25年。2018年公開の『万引き家族』ではカンヌ国際映画祭パルム・ドールを受賞するなど、華々しい実績を積んでこられたように見える是枝さんですが、そのキャリアは波乱万丈でした。

テレビ番組の制作会社に入社して2年目で3カ月の休職、尊敬していた人からの「映画監督にはなれない」という叱咤、ディレクターとして初のレギュラー番組で「お前の個性は要らない」と言われボツを食らうなど、数々の挫折を経験。そんな中、どのように映像の世界で生きていく緒(いとぐち)を見つけていったのか。

また、32歳でようやく映画監督となり、どのような出会いと別れがあったのか。キャリアを振り返りながら、語っていただきました。

「そんなことでは映画監督になれない」と言われた日

──大学卒業後、24歳で番組制作会社「テレビマンユニオン」に参加されたのがキャリアのスタートです。

入った理由は、映像のそばで働きたかったからです。僕は大学時代に自主映画もつくっていないし、映画の撮影所は演出部の採用をしていなかった。もともとテレビドラマも好きで、だったらテレビの制作会社というのは次の選択肢としてアリなんじゃないか、と思ったんですよね。当時は「20代で独立して映画を」と考えていました。

──大学在学中に教職課程も取られていたそうですが、教師になる道も考えていたのですか。

いや、それは考えていなかった。

大学の授業がつまらなくて、早稲田のACTミニ・シアターや池袋の文芸坐、銀座並木座、三鷹オスカー*1などに通い詰め、毎日のように映画を観ていました。それでなんとなく「(将来は)映像かな」という思いが芽生え、倉本聰さんや向田邦子さん、山田太一さんのシナリオ集を買って読んだり、シナリオ学校に通ったりしていたんです。

そんな日々だから、4年生になる段階で留年が確定しちゃって(笑)。母親から学費を出す条件として言われたのが「教員免許を取ること」でした。

でも、肝心の教育実習で先生と揉めて、始末書を書くことになってしまった。実習先だった都立高校の先生が、「うちの生徒は頭が良くないから、規則で縛らないと何をするかわからない」と生徒を最初から馬鹿にしているのが耐えられなかったんですよね。

いろいろあって揉めに揉めて、最後はそこの校長に「君のような人間が学校という組織に入ってくると、学校が迷惑する。先生にならないと約束するなら、単位だけはあげましょう」と言われました。

是枝裕和さん:1962年、東京都生まれ。早稲田大学卒業後、テレビマンユニオンに参加。主にドキュメンタリー番組の制作を手がける。1995年、『幻の光』で映画監督デビュー。『誰も知らない』(2004年)『歩いても 歩いても』(2008年)『そして父になる』(2013年)『海街diary』(2015年)などで、国内外の主要な映画賞を数々受賞。2014年、テレビマンユニオンから独立し、西川美和、砂田麻美らと制作者集団「分福」を立ち上げる。2018年、『万引き家族』でカンヌ国際映画祭パルム・ドール(最高賞)を受賞。2019年にはカトリーヌ・ドヌーヴを主演に迎え、全編フランスで撮影した日仏合作映画『真実』が公開された。著書に『歩くような速さで』(ポプラ社)、『映画を撮りながら考えたこと』(ミシマ社)、『希林さんといっしょに。』(スイッチ・パブリッシング)、『こんな雨の日に 映画『真実』をめぐるいくつかのこと』(文藝春秋)など。

──その後、参加された映像制作会社・テレビマンユニオンでも、2年目に会社と揉めて、3カ月休職されていますね。

休職というとまだ聞こえがいいけれど、単なる出社拒否なんですよ(笑)。

最初の1年はAD(アシスタント・ディレクター)として『アメリカ横断ウルトラクイズ』や、旅番組『遠くへ行きたい』、クイズ番組『世界ふしぎ発見!』などを担当したのですが、正直、毎日辞めたいと思っていた。露骨に手を抜くディレクターもいましたし、パワハラも日常的に横行していましたし、何より自分がまったく役に立たなくて。

他のADのように「ディレクターの好みのタバコの銘柄を覚えて買っておく」とか「できあがった番組を大袈裟に面白がる」とかができないものだから、上司に「お前がいると現場が暗くなる」と言われていた。要するにまったく役に立たないADなわけで、そんな僕が働いているのは現場にとっても不幸だったと思います。

AD時代の一枚

──それでも会社を辞めなかった理由は?

そのころ小松恒夫*2さんが書かれた『教科書を子どもが創る小学校』(1982年)を読んだんです。総合学習に力を入れている長野県の伊那小学校の取り組みを取材したノンフィクション本なのですが、それを読んで、大学時代に観て感動した、ある映像を思い出した。テレビ朝日「ニュースステーション」で、仔牛を飼う伊那小の子どもたちを取り上げたドキュメンタリーです。

入社してたった1年で仕事に対する意欲を失いかけていましたが、「伊那小の子どもたちの笑顔や泣き顔なら撮ってみたい」と思った。それで学校に取材の許可をいただいて、ローンで買った42のビデオカメラ片手に通ううちに、「これを番組にしたい」と思うようになって。

当時は、ADとして参加したプロジェクトごとに会社からお金が出る仕組みでしたから、出社拒否したままだと、お金はもらえないんです。それで、テレビマンユニオンのメンバー総会で「ご迷惑をおかけしました。復帰させてください」と頭を下げました。

2013年、カンヌ国際映画祭での一枚

人と出会うか、失うか、でしか自分は変わらない

──翌年の2014年にはテレビマンユニオンを退会し、西川美和監督や砂田麻美監督とともに制作者集団「分福(ぶんぶく)」を立ち上げています。これは後継の育成も自ら手がけようという意味合いが?

若い子たちを入れてオリジナル映画の企画制作に特化した集団をつくろう、というのは立ち上げ当初から考えていました。ただ、若手の育成というよりは、自分がつくりたいものをつくるための“環境づくり”という意味合いが大きかった。というのも、監督がダメになっていく典型的な例は、一人で映画をつくる過程で自らの世界観に閉じていったゆえのことが多いんです。

僕が25年も映画制作を続けられたのは、いまだに信頼できるスタッフや仲間に企画や脚本を見せているからだと思っています。西川や砂田に見せて厳しいダメ出しを食らい、夜な夜な涙を流しながら書き直している(笑)。それはすごく大事なことで、そうやって鍛えられた演出や脚本でないと現場で役者を説得できない。

あと、分福から次のつくり手が出てくるのは、自分のお尻に火をつけることでもある。西川はそういう意味ではもうライバルです。彼女は僕以上に“作家”で、そういう存在がそばにいることはすごくありがたいんですよね。テレビマンユニオンも、制作者それぞれの個性がぶつかり合って乱反射しているような集団でしたから、僕は勝手にそれを引き継いでいる気持ちでいます。

──では逆に、失敗や挫折、納得できない数々の出来事があっても、52歳までテレビマンユニオンに在籍していたのはなぜですか。

それは、振り返ってみると、やはり「助けてくれる人がいる」と気づいていたからではないでしょうか。

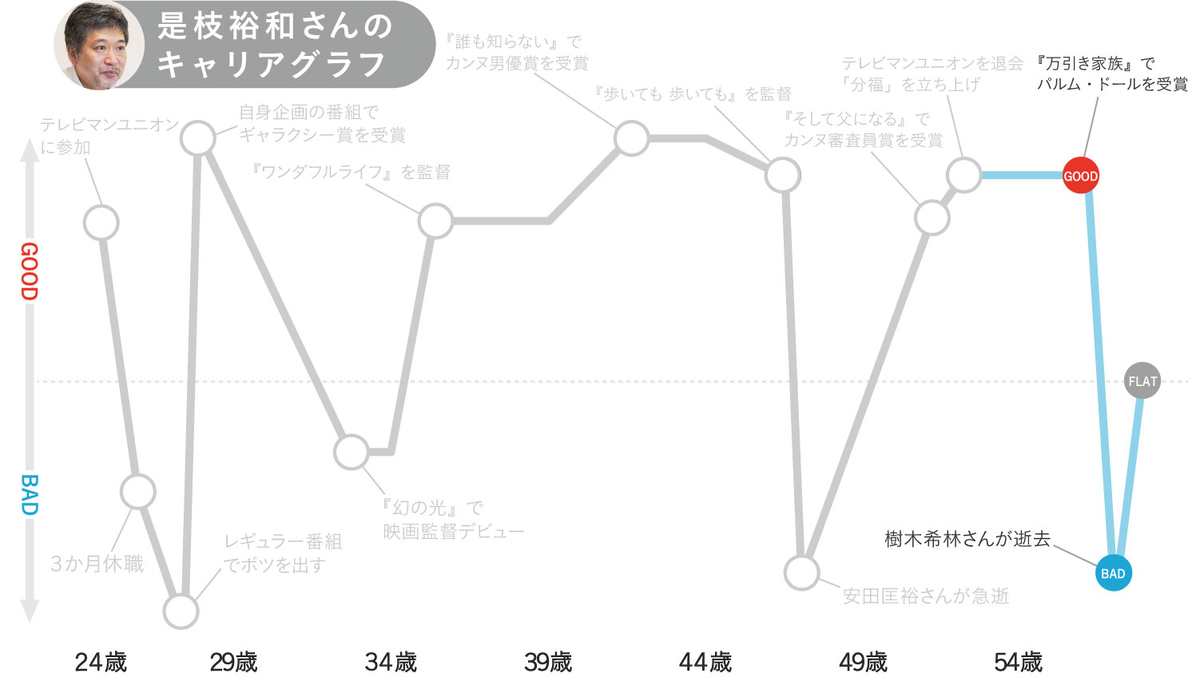

今回、自らのキャリアを天国・地獄のように強引に点数をつけてみて思ったのだけど、僕自身はいつも変わらないんですよね。社会人1年目から「お前はテンションが低すぎる」と言われていたし、いまでも何が起きても浮かれすぎないし、落ち込みすぎない。常にフラット。

手書きのキャリアグラフ。細かく丁寧な書き込みから、是枝さんの企画や脚本づくりの姿勢が垣間見える。

では、この点数の振り幅は何かというと、人との出会いではないかと。基本、フラットな僕がちょっと動かされるのは、やっぱり人と出会うか、または失うか。そこでしか、自分が変わらないんですよ。

──そういう意味で言うと、『万引き家族』でパルム・ドールを受賞し、その3カ月後の2018年9月に、祖母役を演じた樹木希林さんが他界されたのは、監督にとっても大きな喪失だったとお察しします。

……そうですね、安田さんに続いて、大きな支えを失いました。

ただ、人生のほんのひとときではありますが、ともに走らせていただいた人間として、悲しみや喪失はまた別のものに昇華しなくてはいけない、と。前へ進まないと、と思っています。

──最後に、現在はコロナショックの影響もあって、映画を取り巻く状況が厳しさを増していますが、いまの心境、そして今後の活動について教えてください。

僕自身はいままったく動いていないので、プラマイゼロですね。本を読んだり映画を観たりして、自分の中で欠けているものをどう見つけ出して埋めていくのか、今後どこと組むのか、じっくり考えている最中です。

例えば、撮りたいものは5つ、6つある。それをすべてこなしていたら70歳になってしまうので、どのように、どんな順番でやっていくかを計画しています。そういう意味で言えば、非常に前向きな、恵まれた環境で60代に突入できそうな気はしています。

一方、映画業界を概観すると、国内は普及するまでもう少し時間がかかるだろうと思っていた映画のストリーミング配信サービスが、コロナ禍によって一気に進む気配が濃厚です。観る側の環境がストリーミングになれば、つくる側の環境も当然変わっていく。具体的にいうと、Netflixのほうが確実に撮りたいものがつくれて、しかも日本の大手の配給会社の3倍の予算がつくわけです。劇場公開されなくてもいいからオリジナル作品を撮るのか、多少の制約があって予算も3分の1だけれど劇場公開を優先するのか、つくり手はいままさに選択を迫られています。

僕自身はというと、映画館という空間で誰かと一緒に同じ作品を観て、終わった後に感想を語り合う機会はかけがえのない豊かなものだし、何かに取って代わられるものでもないと思う。いま抱えている企画のうち、いくつ映画にできるのかわかりませんが、あくまで中心は劇場公開できる映画に挑戦していくつもりです。……が、3年後は正直わからないですね、どうなっているか。

取材・文:堀香織

編集:ノオト

撮影:今井美奈

*1:ACTミニ・シアター、文芸坐、銀座並木座、三鷹オスカーはいずれも現在は閉館。

*2:評論家。1988年から日野市の教育委員として「総合学習」の芽を育て、亡くなる直前まで教育活動に関わり続けた。

*3:『もう一つの教育 〜伊那小学校春組の記録〜』として1991年5月に放送。

*4:1940年生まれ。日本大学芸術学部を卒業後、カメラマン、監督として活動。『ワンダフルライフ』(1999)、『誰も知らない』(2004)、『歩いても歩いても』(2008)など数多くの是枝作品の撮影監督を務める。

*5:1988年7月に東京都豊島区で起きた、母親が子ども4人を置き去りにした事件。

*6:映画やCMのプロデューサーやディレクターとして活躍。1987年に株式会社エンジンフイルムを設立し、テレビCMの制作に携わりながら映画のプロデュースもおこなう。2009年逝去。