世界初のUSBフラッシュメモリーの発案・開発に、世界初マイナスイオンドライヤーの創出、はたまた日本初企業内イントラネットの考案・構築、世界トップの物流会社のブランド改善、アメリカ西海岸最大となったコミュニティーバンクの設計、アメリカの缶ワインブームの設計・プロモーション……。彼がこれまでに手がけたプロジェクトの数々は、ちょっと現実味がないほどに膨大かつ多岐にわたります。世界的に活躍するビジネスデザイナーである濱口秀司(はまぐち・ひでし/ @hideshione )さんです。

これまでのキャリアの中で1000近いプロジェクトに関わってきたという濱口さんは、お話の中で何度も「失敗が大嫌い」「だからノウハウを搭載する」という言葉を口にしました。ひとつの失敗から学んだことを自分の脳に“搭載”し続け、できることの範囲をじわじわと拡張していく濱口さんは、まるで自分自身の体を使って途方もない実験をしているかのよう。では、その先にあるビジョンは? と尋ねると、「ないなあ。目の前のこと以外に興味がない」と笑います。

イノベーター・濱口秀司は、“いま目の前にある、誰も問いたことのない超難問を解く”ということに取り憑かれ続けている。濱口さんが語るこれまでのキャリアのお話からは、そんな印象を強く受けました。

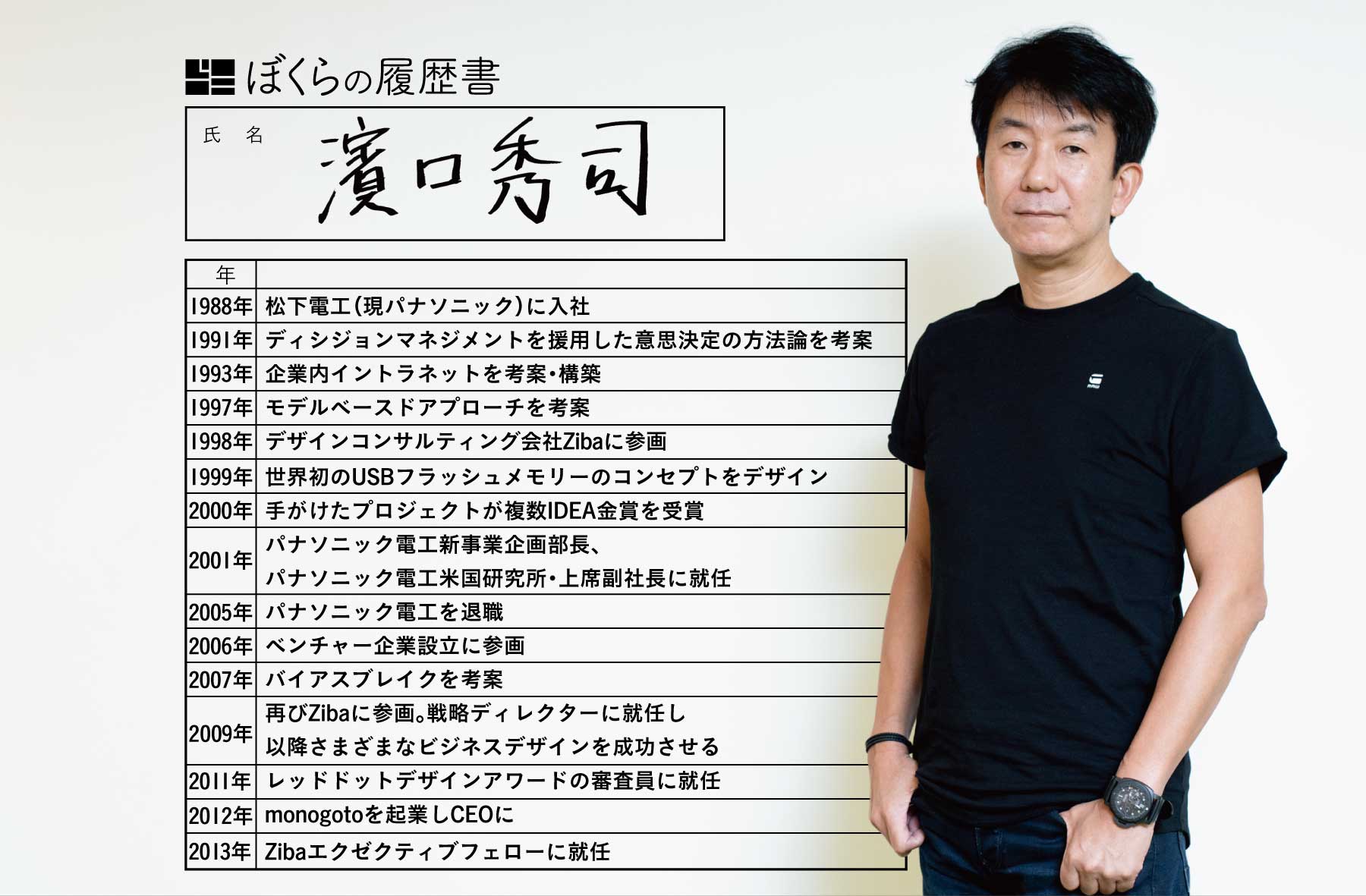

濱口秀司さん:松下電工でのR&D業務からそのキャリアをはじめ、製品開発に勤しむかたわら、ビジネス上のさまざまなセオリーや方法論の開発に着手する。ディシジョンマネージメント、バイアスブレークなど多岐にわたるセオリーを駆使し、製品開発、プロモーション、生産性向上など、広範な領域でビジネスをデザインしている。米デザインコンサルティング会社Zibaへの所属、ベンチャー設立などを経て、現在は自身がCEOを務める企業、monogotoを拠点に、現在も多数のプロジェクトに携わる。

「瓦の上にも3年やな」新卒でセメント瓦の研究開発担当

──濱口さんのキャリアは1988年、松下電工(現パナソニック)に入社されたところからスタートしています。入社直後は住設建材の研究開発部門で脱アスベストセメント瓦の研究開発に従事されていたとのことですが、もともと研究開発職希望だったのでしょうか。

いやいやいや、最初は研究開発なんか全然行きたくなかったんですよ(笑)。まあそもそも僕、こっちの道に行きたい、と自分から能動的に仕事を選んできたタイプじゃないんですが。これは絶対に叶えるぞっていうビジョンがあるわけじゃなく、どっちかと言うと、偶発性に身を任せてコロコロ転がっていくほうがおもろいやん、っていうほうなんです。

──では、松下電工を選んだのはどうしてだったんでしょう?

学生時代にウォークマンとか見て「家電の商品企画とかできたらおもしろそうやな」といううっすらとした考えはあって、いろいろ会社を調べているうちに、松下電工はとにかく作っている商品の品番数が多いなと……。当時、松下電工の商品って22万品番あったんですが、それに対して従業員数は1万人。ものすごく単純に計算しても、平均してひとりあたり22品番は担当できる。それだけあったら入ったばっかりの社員にもすぐに企画をやらせてくれるんちゃうかな、という読みで入ったんです。

ただね、蓋を開けてみたら「きみはセメント瓦の研究開発や」と。まわりの同期は当時、流行り始めていたシステムキッチンとか、かっこいい照明器具とか最新のインテリジェントハウスシステムとか、シャレたかっこよさそうな部門に配属されていくなか、よりによって瓦なんて最悪やって思いましたね。

──会社を辞めようとは思わなかったんですか?

何度か思いましたけど、石の上にも3年って言うし、まあ瓦の上にもとりあえず3年やなと。せっかく研究開発っていう立場に就いたんだから、どんなことでもいいから、なにか画期的なアイデアを生み出したいと思って、セメント瓦の素材開発だけでなく、製造方法そのものを考えてみたり、日々の実験に使うダイヤモンドカッターの切り方をちょっとずつ変えてみる、というようなことを毎日してました。

……けれど実際は、そうやって瓦の研究開発をしながらも、常に体の半分くらいを使って「組織における意思決定ってどういうしくみになってるんだ」「アイデアってどうやって生まれてるんだ」「この戦略会議でいわれている“戦略”ってなんだ」みたいなことを観察し、考えていた気がします。

──そのエピソードからは、早くも現在の濱口さんの片鱗を感じます。

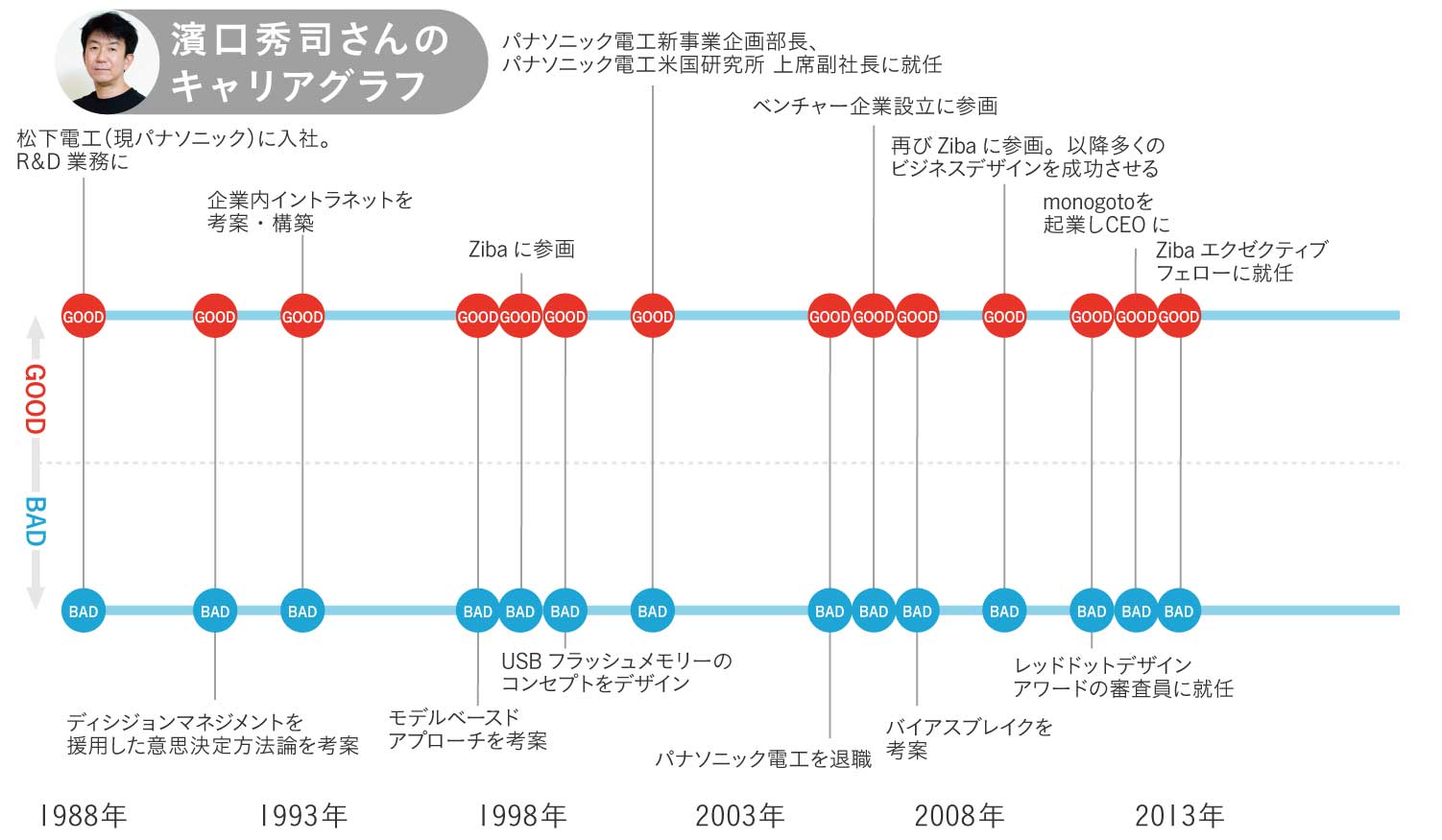

ただ、配属先の仕事は嫌々でしたけどね(笑)。だから、しいて言うならキャリアグラフのどん底にあたるのは最初ってことになるのかもしれないです。……いや、でもそんなこと言ったら今日だってどん底やな。

──今日がですか?

いまの僕には、億単位の規模のお金をクライアントからいただいて、誰も解いたことのない問題を解き続けるという異常な状況が毎日続いてるんです(笑)。公に開示できない仕事ばかりなんですが、商品やサービスのコンセプトづくり、戦略立案から投資分析、マーケティングから工場の生産性や物流効率の改善まで、ぜんぶやっている。いま関わっているプロジェクトの中では、業界シェア4位だったものを1位に跳ね上げるような仕事も進めているんです。いつも自分でも答えが見えない仕事を、あえて選んでいます。だから解決策を自分で考えるしかないし、失敗も許されない。どん底といえばどん底ですよね。

でも、不思議といつでも楽しいんですよ。キャリアグラフは常に良好、という感覚。だからどう言ったらいいんやろ、常に「どん底」と「良好」の2本の線が走り続ける感じなのかもしれないです。

マイナスイオンドライヤーを生み出したその裏にある「トラウマ」

──濱口さんはその後、松下電工の中でマイナスイオンドライヤーを生み出されています。セメント瓦とはまったく違うジャンルの商品開発だと思いますが、どういった背景があったのでしょうか。

僕が入社した当時、「快適を科学します」というコーポレートアイデンティティができて、それに連なる形で研究開発部門で「水を科学する」という新しいテーマが掲げられてたんです。なんかやれということで、その頃、ちょうど朝シャンブームがあって、住宅建材部門にいた僕は洗髪洗面台が流行り始めていたのに目をつけたんですよね。まわりは温泉や飲料の研究を始めたのですが、体に直接的に関係するものは、製造物責任が怖いし、会社としても経験がない。まあ、髪の毛か爪くらいならぎりぎり大丈夫か、と。

それで、髪が傷みにくい水の研究をしたらどうかと思って、いろいろ考えてみたんです。「水道水中の次亜塩素酸など、水質によって髪の傷みが蓄積するのでは?」「濡れたままになっているとキューティクルに負担がかかるのでは?」とか、仮説を立てては勝手に会社で実験をしまくったんですよ。カツラに使われる髪の毛を大量に中国から輸入して、負荷をかけて電子顕微鏡で夜な夜な観察してたので、周りから見たら怖かったやろな。

その研究で得た結果を生かし、次亜塩素酸を除去しさらに弱酸性にした水を使い、髪の痛みを軽減するという洗髪洗面台を開発したら、見事ヒットしたんです。じゃあ、もっと多くの一般消費者に手にとってもらえる商品はなんだろうと考えたときに、「そうだ、その発想をヘアドライヤーに搭載したらいい」と。

──では、そこからヘアドライヤーの研究開発に携わるように?

いや、そもそも当時はまだ変わらず、瓦やら外装材の研究開発も並行してやっていたんです。だからヘアドライヤーの部門は僕がいたのとまったく違う部署だったんですが、マイナスイオンドライヤーのコンセプトの原型を僕が持っていって、強引にその部署の人たちに見せた。すると、いい悪いの前に「そもそも君は誰や?」「え?セメント瓦の開発やってる人?」と(笑)。

最初は「ドライヤーに水のタンクをつける? 髪を乾かすのに、どうしてわざわざ水を飛ばすんだ?頭おかしいやろ」ってまったく取り合ってもらえなかったです。当時、ドライヤーは2000くらいの商品が多かったんですが、僕は「このままじゃドライヤーは安くなっていく一方で、いずれ他社製品との差別化以前に業界全体が儲からなくなってしまいます。長期的な視点で見たらコモディティ化から脱却して、商品に付加価値をつけていく必要が絶対にあります」と話しました。

僕のプランは、最初に水のタンクをつけたドライヤーを販売し、その次にすこしタンクを小さくした商品を出して、最後にはタンクレスの商品を出す、というものでした。それを伝えたら「じゃあ最初からタンクレスで出せばええやん。そのくらい技術と商品が完成されるまで僕らは待つわ」と言われたので、「ダメですダメです、それは違いますよ」と。

──社員のみなさんのおっしゃることもわかる気がします。どうしてそこで「ダメ」と言われたんでしょう。

マイナスイオンドライヤーと名乗っても、見た目も使い方も従来のドライヤーと変わらない商品をはじめに出してしまったら、誰の目にも「これは新しいものだ」って分かってもらえないんですよ。だから僕は、最初こそ衝撃的なものを出すべきだと思ったんです。認知に留まるようなインパクトがある商品をはじめに出して、次にタンクがすこし小さくなった商品を出す。すると、消費者は「もしかしてこれ、どんどん小さくなっていくのでは?」と思うわけです。言い換えるなら、頭のなかで商品に対する“予想線”が引かれる。その線で予想したところに商品がぴったりはまったとき、むちゃくちゃ盛り上がるんです。

だから最初からタンクレスで出してはいけないし、それを安く売り出してもいけないと必死で説得しました。結果、そのようにして意図的に段階を踏んで売り出したマイナスイオンドライヤーは、松下電工を代表する大ヒット商品になってくれた。これをきっかけに、小物家電に徹底的に付加価値をつけていく流れと、髪の毛や肌といったキワキワの線を攻めていく美容家電的な流れが生まれました。

──劇的なストーリーですね。ただ、当時の濱口さんは入社わずか数年目の状態です。なぜそれだけのプランを発想できたのでしょうか。

実は、そのプランを思いついた背景には、自分の中でトラウマのようなできごとがあるんです。松下電工に入ったばかりの頃、ひょんなことからあるメーカーの社長と知り合い、世に出す前の画期的な商品のプロトタイプを見せていただいたことがあったんです。「濱口くん、どう思う?」と社長に意見を求められたから、若かった僕は自信満々に「こんなの絶対売れません、人間工学的に間違っています」と答えたんです。その社長はただ「そうか」と笑ってたんですけど。

その商品が実際に世に出たあと、売れてへんことを確認するために毎週売り場に見に行ってたんです(笑)。事実、最初はそんなに売れていなかったんですよ。ほら、やっぱり自分の見立てが正しかった、と思っていたらその商品の発売からそう間を空けずに第2弾が追加され、さらに早々に第3弾が出た。そして、3つのシリーズ商品が店舗の棚に並んだ時、その商品が世間ではワーッと売れたんです。

──まさにいま、濱口さんがお話ししてくださった商品展開の仕方と同じに聞こえます。

そうなんですよ。すべてプロトタイプを見せてくれた社長の思い通りだったんです。僕そのとき、悔しくてたまらなくて。お客さんの認知誘導ってここまで重要なんや、商品企画をするときには顧客の認知を設計したり、認知の予想直線や曲線を作るってことをやらなあかんねや、と思ったんです。

だから僕はこの悔しさをいろんなところで応用しようと決めて、さまざまな「セオリー化」にこだわるようになりました。どんどん自分にノウハウを搭載させていこう、と。

日本とアメリカを行き来しては、セオリーを積み重ねる日々

──その「セオリー化」についてもお伺いしていきたいです。濱口さんは1991年に「ビジネスにおける思考ツール」の不在に気づかれた、とあります。このきっかけは何だったんですか。

当時僕は会社の中で、相変わらず研究をしつつ、いろいろな企画会議や事業会議に出席させてもらっていたんですね。さっき「体の半分では組織を観察していた」と言いましたが、その観察を通して感じたことがありました。それが、組織における事業のプロセスを「コンセプト設計」「戦略策定」「意思決定」「実行」の4つに分けたときに、実行の部分にはさまざまな方法論があるのに、コンセプト設計、戦略策定、意思決定にかけてはきちんとした方法論がほぼ存在してへん、ということです。

まずは意思決定の部分に着目し、意思決定のためのツールをつくろうと思いました。いろいろ偶然があって、スタンフォード大学発祥の「ディシジョンマネジメント」という手法にめぐりあい、それをリアルビジネスで使えるようにアレンジして、自分なりの分析方法を構築していったんです。結果、それが評価され、会社の投資案件の分析を任されることになったんです。

──すごい……。では、当時は主に分析業務をおこなっていたんですね。

そうですね。最初は研究関係の投資分析を行っていたのですが、社長命令で経営企画に異動し、全社のさまざまな戦略投資案件の分析に明け暮れていました。ちょうどそのすこし前に、北米デザイン会社の特集をした雑誌を読んでアメリカのZiba Designという小さなデザインコンサルティング会社を知りまして。……というのも、当時の僕はプロセスの最上流にある「コンセプト設計」のフェーズでは、クリエイティビティとかデザインってなんだか大事そうやなと思いながらも、その分野に関してはずぶの素人だったんです。それでデザイン部からこっそり盗んできたデザインの雑誌を読んでいたら、「我々は情報をもとにデザインする」というZibaの記事が載っていて、おもしろそうな会社やんと。そこの創業者と仲良くなり、休みになるたびに自費でアメリカに行くようにもなったんです。

──創業者の方にはどうやってコンタクトをとったんですか?

直接電話したんですよ、たどたどしい英語で(笑)。

ただ、電話する前に松下電工の全商品の膨大なカタログ群を小包でZibaに送りつけて、「僕はデザイナーじゃないからいますぐに仕事依頼することはできないけど、そのカタログを見てもらったらわかるように、うちの会社はとにかく商品数が多いんで、将来的になにかできるかもしれません」と伝えたんです。そしたら本当にラッキーなことに、「ちょうど2週間後に日本に出張があって、東京で初めての講演があるから会いましょう」とZibaの創業者が言ってくれた。そこからの縁ですね。

──本当にアクティブですね……。

その後からZibaのプロジェクトにはボランティアという形でガンガン参加していました。夏休み、冬休みはZibaの本社があるポートランドに行って、安いホテルに長期滞在しながら毎日会社に行って、日本に戻ったら夜中に毎晩のようにカンファレンスコールをやっていました。そして、手がけた複数の商品がアメリカでヒットしはじめた。それでもボランティアとして参加していたのは、給与は1か所からしかもらわない、という僕の中のルールがあったからです。何か所からもお金をもらって儲けようなんて思うと、ややこしくなってしまいますからね。だから当時は、日中は松下で本業の仕事をしつつお給料をもらい、夜中にアメリカから持ち帰ったZibaの仕事をフリーでするという毎日でした。松下ではすでに会社の10億以上の投資案件をすべて分析するという役目をもらっていたので、その仕事もすごく楽しかったんですよ。

ただ、あるときから、新規事業の中には、これまでの自分の手法では分析できないものがあるということに気づきました。僕はそれまで自分が練り上げたディシジョンマネジメントの手法ですべてを解析できると思っていたので、すごく困るわけです。ディシジョンマネジメントという、すべてを数値化して分析するツールを一度捨てて、数字では表現できないものに向き合わなければいけないと思った。そこで、今度は数字以外のものを使って、意思決定の前段階である戦略策定のためのツールを考えようと思ったんです。それが、ビジュアルをモデル化して企画を立てる「モデルベースドアプローチ」と名づけた方法論でした。それをいろいろ試すには松下よりもZibaがいい、日本よりアメリカがいいと思い、松下には辞表を書きました。

──かなり引き止められたのではないでしょうか。

Zibaに籍を移したいと正直に伝えると、当時の社長から「辞める必要はない。君はいままで十分に会社に利益をもたらした。給料は松下が出すから、Zibaにはレンタル移籍という形で行けばいい。どうせまた新しい手法や製品を作るんだろう」と。給与は松下からもらって、報告義務はない。それでいて、Zibaでアメリカのクライアント相手には好きなように実験ができるなんて、正直こんなラッキーなことはないと思いました。そこで1998年、松下に形上は籍は残しつつZibaに正式に参画することになったんですが、あとから考えるとこれは僕の人生最大の意思決定ミスでした。

──ミス、ですか?

そうです。Zibaで最初のプロジェクトに関わり始めてすぐに「これはあかん」と思いました。Zibaはいまでこそ有名な会社ですが、当時は新進気鋭とはいえ、まだまだ小さなデザインファームでした。仮に僕が参加したプロジェクトでなにかひとつでも大きな失敗をするようなことがあれば、その噂だけで会社が潰れてしまう可能性もある。その場合、ふつうに雇われていたら減給とかクビになりますけど、僕、雇われていないから一切責任がとれないんですよ。だから、絶対に失敗なんてできないことに気がついた。責任がとれない仕事を受けてしまったわけです。

緊張感は最大級でしたね……。幸い、最初に関わったプロジェクトはとても良い結果を出しました。けれどそこで学んだのは、「ラクな意思決定をするのはあかん」ということ。その経験から僕は、ふたつ選択肢があったとしたら常に「嫌やなあ」「しんどそうやなあ」と思うほうを選ぶようになりました。

USBフラッシュメモリーの誕生

──Zibaに正式に参画された後の1999年、濱口さんは世界初のUSBフラッシュメモリーのコンセプトデザインをされています。これはどのようにして生まれたんでしょうか。

あるイスラエルのコンパクトフラッシュメモリー会社から、新たな主力製品をつくりたいという相談を受けたのがきっかけでした。当時はデジタルカメラなどの普及によってデータが大容量化し、フロッピーディスクに入らなくなりつつあった頃で、「将来的にデータはインターネット経由で送られるようになる」という予測が大方を占めていました。でも、いくら技術が進歩しても、「そのファイルをいますぐ手渡しでくれませんか」「今日のプレゼンをポケットやカバンに入れておきたい」というシチュエーションはなくならないと思い、フラッシュメモリーにレガシーインターフェイスになるであろうUSBをつけるというアイデアを組み立てたのです。

──おお!

クライアントが調べると、すでに似た製品を1年ほど前に作り始めた会社がシンガポールに存在したんです。ただ、その製品はまったくと言っていいほど普及していないことがわかった。ネックになっていたのが、事前にドライバをインストールせねばならない面倒さだったんです。それではカジュアルデータマネジメントにならない。そこでこのプロセスを不要にする方法を考えて、挿し込むだけでフラッシュメモリーが自動認識される、技術シフトをしたんです。そこにユニークなビジネスモデルを加えました。2000年に世に出たUSBフラッシュメモリーは急速に広がっていきました。

──さきほど、Zibaに参画される際に、ビジュアルをモデル化して企画を立てる「モデルベースドアプローチ」という戦略策定のためのツールを試そうと思っていたとおっしゃいました。USBフラッシュメモリーのコンセプト設計の際にもそれは活かされているのでしょうか?

そうですね。当時は、クライアントも含めたチームメンバーが作るアイデアのすべてを僕がモデル化することによって企画を考えていました。同時期には、モデルベースドアプローチとは別に「ストラクチャードケイオス」というセオリーも思いついていたんです。これは下の図のように整理できます。

簡単に言うと、構造的なものの考え方(ストラクチャー)と直感性(ケイオス)とを組み合わせた状態のことです。直感的・抽象的なモデルを扱おうとするときに、その中に構造性・具体性が皆無だとなかなか周囲に理解してもらえない。USBフラッシュメモリーを含むさまざまなプロジェクトを回している中で、この2極のバランスがとれている状態のときにこそ発想が大きく前進すると気づいたのは、僕にとっても非常に大きなできごとでした。

自分の企画がヒットするのは、「未来予想家だから」ではない

──その後、濱口さんは松下電工に戻り新事業企画室長やアメリカの研究所の上席副社長にもなられています。しかし2005年には松下電工を離れ、翌年には高須賀宣(松下電工を経て、1997年にサイボウズを創業)さんとともにアメリカでベンチャーを設立。ついにここで退職の決意をされたんですね。

松下時代、自分のチームのメンバーには「会社名を暖簾にするな、ベンチャーのような気持ちで行こう」と再三言っていたんです、僕。でもだんだんと、「ベンチャー的にやろうと若手に言ってるけど、自分はベンチャー的に仕事したことないやん」という気持ちが大きくなって。松下では本当に自由にやらせてもらえて、辞める理由は正直まったくなかったんですが、せっかく人生が一度きりなら、背水の陣というのを経験しないでどうするんだと。体験しないと理解できないし、体験していないものは語りたくない、という自分の思いと現実の乖離にジレンマを持っていたので。

そんなことを考えていた時期に、松下電工時代に一緒にイントラネットを作った高須賀氏から「一緒にやりましょうよ」と声をかけてもらったこともあって、アメリカで一緒にソフトウェア会社を立ち上げることになったんです。結果としては2009年に会社を畳むことにはなったんですが、それもすごくいい学びになりました。

──というと。

僕はどちらかというと、アイデアをラフでゴツゴツした状態なまま世に出そうとするタイプです。けれどアイデアセンスが極めて高い高須賀氏とふたりでやっていると、ついつい楽しくてアイデアを“磨きすぎて”しまう。すると、そのアイデア自体から牽引力のようなものが下がってしまう、と気づいた。その会社や発表した複数のベータ版はシリコンバレーとかではそこそこ知られるようになったのですが、その先どうも狙っていたビジネス規模にはならない予感がする。それで話し合った結果、「この会社は畳んじゃおうか」となったんです。

──アイデアは磨けば磨くほどいい、というわけではないんですか。

ゴツゴツした石ころとツルツルの球体を思い浮かべてください。ユーザーからすると、球体のような商品って「どこから掴めばいいねん」という感じなんですよ。ゴツゴツの商品は「変な形やなあ」と思うけれど、ツッコミやすいし、トラクションもかかる。言い換えれば、不完全な分、特徴がわかりやすい状態です。どこか不完全でも、そのくらい尖ったものを世に出したほうが商品は大きくヒットするというのが、当時の僕にはあらためて実感としてじわじわとわかってきていたんです。

──素朴な疑問なのですが、「尖ったものを世に出す」のは企画者として大きな賭けのようにも感じます。それは怖くないんでしょうか?

それはもちろん。僕は怖がりなので、イチかバチかで「もしかしたら大当たりするかも」なんて状態でアイデアを世に出すなんてできません。単純に、世に出す手前で大規模なテストをすればいいんですよ。僕はこのテストの手法を「β100」と呼んでいるんですが。

たとえば車メーカーがニューモデルを販売する場合を想像してみてください。車は大ヒットとなればば100億単位の売り上げが生まれるけれど、外したら同じくらいの赤字が出る産業です。つまり、尖ったアイデアの商品になればなるほど、市場に出すのに大きなリスクが生じる。だから事前に、限りなく実際の販売環境に近い状況を作ってテストをするんです。モックアップを作ったり、店舗を作ったり、その商品が載っている雑誌の記事まで作って、テスト参加者であるお客さんの反応を見る。そこまで徹底すると、商品が実際に売れるかどうかが、かなりわかってくるんです。もちろんお金はかかります。けど、数百億の損失の可能性と比べたら、数千くらいを投じてテストをするほうがずっといいですよね。

そもそも、本当に尖った企画ってそういうテスト環境がないと生まれにくい。企画者に対して「もっと思いきりバットを振れ」と言う人は多いけれど、思いきり振った結果、思いきり外したらどうすんねんと(笑)。「世に出す前にテストできるんだから、どうせならもっと振り切ったやつ考えましょう」となって初めて本当にバットが振れる。これは自分が企画するときもそうですし、クライアントと一緒にアイデアを練るときも同じだと思っています。

自分の考えた企画で大きなヒットになったものがあるので、ときに「未来予想家なんですね」って言われたりしますが、決してそうではないです。ただ、ヒットにいたる仕掛けや仕組みをしっかり作って徹底的にテストを繰り返し、当たらないわけがない、というところまで持っていっているだけなんです。

すべての目標を達成できない限り、永遠に満足できない

──濱口さんは2012年には実験会社「monogoto」を立ち上げられています。このタイミングであらためてご自身の会社を設立されたのはどうしてだったんですか。

ここまで話をお聞きになっててわかると思うんですけど、僕は飽きっぽいんですね(笑)。だいたい3年周期でやることを変えてるんです。1年目に新しいことを学んで、2年目にいろいろテストをしてノウハウがわかりはじめてプロセスを構築し、3年目にすこしずつうまくいき始める。そうなるともう飽きてしまう。

高須賀氏との会社を畳んだあと、2009年に再びZibaに戻って仕事をする中で、プロジェクトのたびに新たな仮説を思いついて、徹底的に試してセオリー化して、また別のことをしようと思いついて……の連続です。その結果、またアメリカのクライアントさんと一緒に、たくさんの素晴らしいビジネスデザインが形になる。だから、ちょうど新しいことに向く周期が2012年にきたとも言える(笑)。ただ、その前に自分にとってすごく大きなセオリーとなった「バイアスブレーク」という手法を明確化し、統合的なビジネスデザインの方法が見えてきたことも大きかったと思います。

──「バイアスブレーク」とはどんな手法ですか。

単純に言えば、多くの人が持っているバイアス、つまり先入観を壊すための考え方です。この先入観の罠には、なんらかの専門家、業界に通じた人間であればあるほどはまりやすい。高須賀氏とやっていたベンチャーのオフィスはポートランドに置いていたのですが、なぜシリコンバレーじゃないのかと当時よくアメリカのメディアに聞かれて、「ノイズが多いからです」と答えてたんですよ。シリコンバレーで投資家たちとカフェで話をしていると、「投資家の方々が求めるもの」が肌感としてはっきりわかります。すると、自分が事業のコンセプトを考えているつもりでも、いつの間にかシリコンバレーの投資家が喜ぶようなアイデア、つまりバイアスがかかったアイデアばかり思いつくようになってしまう。だからそういうノイズが少ないところで企画の原型を練りたかった。

もうひとつ、松下電工やZibaでクライアントのために実施したプロジェクトを分析してみると、大きく成功したプロジェクトは、同じモデルに見えても「企画者がどう考えがちか」というモデルを壊しているケースが非常に多いな、となんとなくわかってきたんです。成功するケースというのは、コンセプトとして合理的なものではなく、ある専門家や業界人がどう考えるのかという傾向を把握したうえで、その裏をかくモデルを作っているから、絶対に彼らには思いつかないものになっているんだと。

──お話をお聞きしていると、濱口さんが新しいセオリーを思いつくきっかけは特定のプロジェクトではなくて、常に複数のプロジェクトでの経験を振り返ったときなんですね。経験の集合がセオリーを生み出している、というか。

そうですね。ひとつのプロジェクトを通して天啓のように何かをひらめく、なんてことはなくて、単に数の力なんです。いろんな失敗をしては仮説を立て、それを検証するという流れですべてを考えてきている。ずるずるじわじわと、限界を広げていく。だからなんやろ、納豆みたいな感じですよね(笑)。ずっと練ってる。ぜんぶネバネバ繋がっている。

──今日お聞きしたお話の中には、「失敗」のように感じられるエピソードがまったくなかったように思いましたが。

いや、過去を振り返れば失敗したプロジェクトだらけです。クライアントの会社が潰れてしまったことだってあります。ただ、そういうことがあるとむちゃくちゃ後悔して失敗を繰り返さないようにするので、同じミスはしないです。僕がこれだけセオリー化にこだわる理由って、やっぱり失敗が大嫌いだし、痛みに弱いし、負けず嫌いだからなんですよ。

あと僕は、ひとつのプロジェクトに関わるにあたって、10個くらいの目標を同時に設定するんです。たとえば、「新しく思いついた技法の有用性をテストしたい」とか「若手がもっと活躍できる環境を作りたい」「ちょっと変わったプロジェクトマネジメントの方法を試したい」とか。それを意識しつつ、僕はいつも平均して20前後くらいのプロジェクトを動かしているので、いまこの瞬間も単純計算すると200の目標が常に頭の中にあることになる。もちろんそのすべてを達成するなんてことはできません。そして、僕の中では達成できなかったものが「失敗」となる。

──周りから見ると、「その目標が達成できなかっただけで失敗だなんて、濱口さん自分に厳しすぎません?」となりませんか。

そうかもしれないですね。でも、自分にとっては、そのとき設定している目標すべてが同列なんですよ。優先度の低い目標、というものはない。だから僕はすべての目標を達成できないかぎり、永遠に満足できないんです。これまでに1000近いプロジェクトを担当してきていますが、設定している目標がそれぞれ10ずつなので、だいたい1万くらいの目標に挑んできた計算になりますね(笑)。

──ちょっと、想像を絶するような経験量です。濱口さんがこれまでの人生を振り返ったときに、「この目標を達成したときは最高に興奮した」という瞬間ってありましたか?

うーん……。僕、犬とかに近いんだと思います。人間以外の動物ってその瞬間その瞬間の反応はあっても、連続した時間感覚は持ってないと思うんです。そういう感じに近いのかもしれへんな……。まるで野良犬やな。どのプロジェクトにもどん底の瞬間と最高の瞬間が共存していて、それが続いているだけっていうのが正直な感覚ですね。もちろん、漠然とした大きなテーマみたいなものは、そのときそのときで持っていると思いますが、なにか大きなビジョンがあってそこに向かっていくみたいな進み方ではまったくない。

──では、いわゆるターニングポイントのようなできごともなかったですか?

そうですね……遠くから見れば松下に入ったときや、Zibaに行ったとき、自分の会社を起こしたときになるのかもしれません。しかし、大学時代に友達がクビになったのがきっかけでたこ焼き屋やら祇園のスナックでアルバイトさせてもらったのも、振り返れば学びの連続でした。それは嫌だった瓦の開発でも同じです。工場でセメントまみれになって夜中に工場長に怒鳴られながら、必死になって自分の仮説をテストすることが生産の現場感覚となり、その何年もあとにアメリカのクライアントの工場の生産性改善の仕事につながったりします。いま目の前に広がっている環境で最大限の努力をする、というのが僕の唯一の性質で、それ以外には関心がないんです。

もしかしたら、もうすこし歳をとったり、いきなり気が変わったら「世の中のために」とか考え始めるのかもしれないですけどね。でもいまのところは、困っている人が目の前にいたら助けるし、同じように依頼してくれる人のプロジェクトを最大限サポートする。その先が何につながっているかは、いまは想像もつかないですね。

──将来的に、ビジネスデザイナーという形ではない仕事をする可能性もあったりするのでしょうか。

ありますね、全然ある。何をするにしても、これまでに搭載してきたセオリーは最大限に使うとは思いますけどね。それこそ、意思決定で迷ったらよりしんどいほうを選ぶというルールに則っていくと、最終的にはいちばん「これだけは嫌やなあ」という仕事をしてるかもしれない(笑)。

取材・文:生湯葉シホ

撮影:小野奈那子